男子校らしい大らかさと静かな闘志を感じさせる城北中の2/1第1回入試風景

今春2025年入試でも、2月1日(土)に実施された城北中学校〈東京都・板橋区。男子校〉の第1回入試。例年、変わらぬ安定した男子受験生の人気を集めている同中学校の入試は、どのような雰囲気で行われたのでしょうか。入試当日の様子を実地取材でお伝えします。〈取材・撮影・文/北 一成〉

例年、安定した人気を集め、多くの男子受験生に好まれる城北中!

この2025年入試でも、例年と変わらぬ、2月1日・2日・4日の3回の入試を4科目で実施した城北中学校。

この2月1日(土)の第1回入試には、募集定員約115名に対して401名の男子受験生が出願しました。前年の431名より30名、前々年の425名より24名少ない出願者とはいえ、例年ほとんど変わらぬ安定した人気を集めているのが、この城北中学校らしさでもあります。

ちなみに、今年は日曜日となった2月2日の第2回入試には、定員約125名に対して782名(昨年715名)、2月4日(火)の第3回入試には、定員約30名に対して459名(昨年382名)と、前年より志願者を増やしています。全回の入試のトータルでは、今年は人気を高めたといえるでしょう。

取材に訪れた2月1日(土)第1回入試をはじめ、第2回、第3回の入試とも、受験生の集合時刻は8時20分(7時30分から入場可)。しかし、7時20分頃から、早く到着した受験生親子が何組か校内に入って行きます。

受験生集合時刻の8時20分よりも早く、8時前には登校する列が...

その後、少しずつ校門に向かってくる受験生親子が増えてきます。すでに7時40分頃にはピークを迎え、多くの親子が次々と校門を入って行きます。

受験生の到着前から正門で待機していた交通整理の担当の先生方は、旗をもって、キャンパス前の道路を通る車が行き過ぎたタイミングをはかって、受験生の列を校内に導いていきます。

正門を入ると、校長の小俣力先生(2025年3月末で退任されました)が、受験生親子を挨拶して迎えていました。

この2月1日は土曜日ということもあってか、お父さんも含めた親子3人で受験に向かってきたケースが多かったように感じました。

今日まで努力を続けてきて、中学受験を志した時ときよりも、格段と逞しくなったわが子の、入試本番という、いわば“晴れ舞台”に家族で付き添い、試験会場に向かう後ろ姿を最後まで見守って送り出すような、そんな家族の想いと絆を感じさせてくれるような風景でした。

正門から真っ直ぐ入って正面の校舎の左側を回った先からは、受験生が一人で試験教室のある校舎に入っていく形になります。

頼もしさや爽快さを感じさせる、男子受験生の後ろ姿

正面の校舎を左から回り込んで試験会場の校舎に向かっていく受験生は、途中のコーンを立てて案内の先生のいるゲート(的なところ)から先は、一人で試験会場に向かっていきます。

その手前で付き添いの保護者(家族)と別れ、いよいよ試験に向かいますが、家族の励ましの声に真剣な顔つきで頷いてきびすを返す受験生もいれば、笑顔で手を振って小走りで奥に向かっていく受験生もいて、それぞれの後ろ姿に頼もしさや爽快ささえ感じられます。これも男子校ならではの風景かもしれません。

わが子の後ろ姿を見送る保護者も、祈るような表情で送り出すお母さんもいれば、笑顔で「頑張ってこいよー!」と背中に声援を送るお父さんもいます。

なかには、家族で円陣を組んで掛け声で気合を入れて、わが子が受験に向かう姿を楽しんで送り出すかのような、元気な風景も見られました。

そして受験生は、それぞれに気持ちを高ぶらせて、少し緊張した面持ちもしながら、試験教室のある校舎に次々と入っていきます。

ここで少しだけ、筆者の個人的な城北中高への想い

ここで少しだけ、この入試の取材を担当した筆者の個人的な思い出に触れさせていただきます。

実は、20数年前の2003年2月1日、いまはすでに30代半ば近くになった筆者の長男が、ここ城北中を受験させていただきました。

当時在籍した大手進学塾では、仕事柄、自身の子どもの受験には付き添えない状況でしたので、直接この城北中の入試風景を見た訳ではないのですが、それでも、その後何度か入試取材にお訪ねした際には、なぜか懐かしい想いが沸き上がってきます。

当時とは校内の施設も変わっているとはいえ、「息子もきっとこんなふうに受験したのかなあ…」と思うと、まだ幼さの残る小学生の男子受験生全員に、「頑張って!」と声援を送りたくなりますし、心の中では毎回必ずそう応援しています。

ほかに低学年の頃からの第1志望校が胸中にあった生粋のサッカー少年だった長男は、その第1志望校も、当初の第2志望校も残念ながら不合格でしたが、幸いこの城北中の入試で合格をいただくことができて、喜んで進学して、好きなサッカーを中高の6年間、むしろ第1志望校や第2志望校よりも恵まれた環境で過ごさせていただけました。

良い仲間もできて、社会人になり、それぞれ子どもができて親になったいまでも、かけがえのない友人として、家族ぐるみでの付き合いが続いています。そう思うと、この長男の母校・城北中高には感謝の気持ちしかありません。

そんなことを思うと、今日この日の受験生も、この城北中に合格して入学できたなら、きっとそんな楽しい中高の生活を送り、生涯の友人を見つけられることを、心から願いたくなります。

「試験教室」で親切に手伝いをしてくれる、在校生の先輩たち

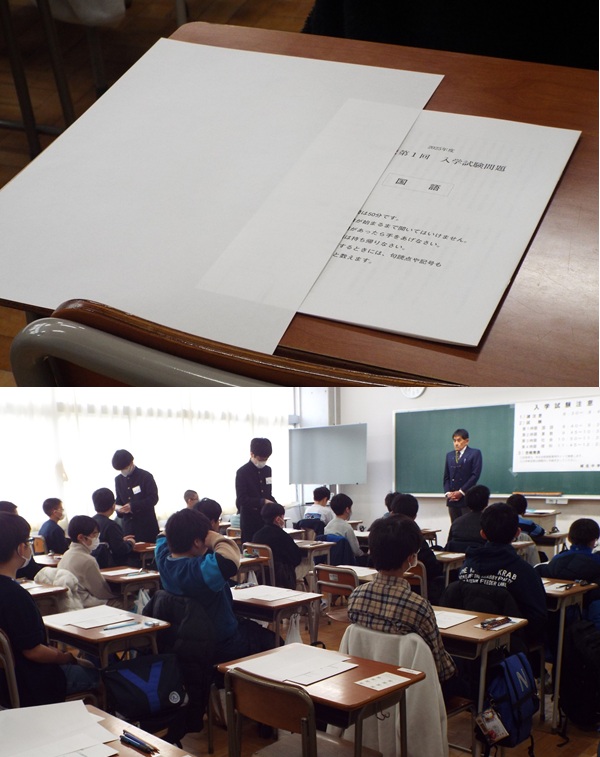

この2月1日の第1回入試では、中央の校舎2階を中心に、一教室40名で、計11教室が試験教室に設定されています。受験生が増える2/2の第2回入試、2/4の第3回入試では、試験教室の設定も工夫されているのでしょう。

校舎に入った受験生は、案内に沿って階段を上り、それぞれの試験教室に向かって行きます。この日の入試をお手伝いしているのは、主に中3の在校生の皆さん。試験教室の中の様子まで見せていただけた「第1室」では、教室に2名の在校生が配置され、受験生の案内や、問題用紙と解答用紙の配布のお手伝いをしていました。

自分たちも2~3年前にこうした先輩の在校生からお世話になったのでしょう。これから受験、やがて入学してくる可能性のある小学生の皆さんに、静かながらも、親切丁寧に接してくれるのも、私立中高一貫校の、とくに男子校の特徴なのかもしれません。

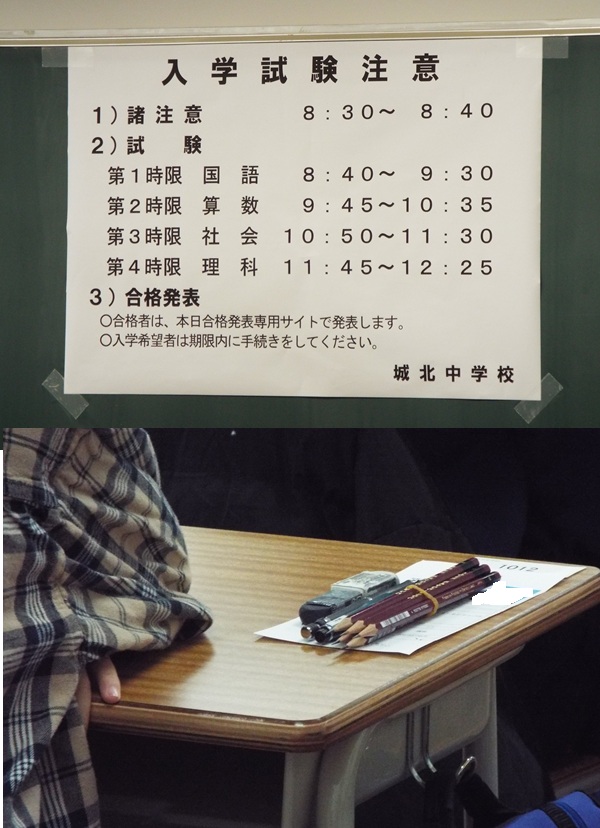

城北中ファンには目標にしやすいスタンダードな入試形態

中学入試の形態は、3回の入試とも、長い間ほとんど変わっていないスタンダードな国・算・社・理の4科目入試です。国・算は各50分、社・理は各40分。各科目の試験の合間には15分ずつの休憩時間があるという形も、多くの男子進学校の入試の典型的なパターンといっても良いでしょう。

それだけに、同校を志望する男子受験生にとっては、受験準備の過程でシンプルに対策を立てやすい(たとえば過去問題に集中して取り組みやすい…など)ともいえるのではないでしょうか。

試験教室に入った受験生は、集合時刻の8時20分の前に、おのおのトイレなどを済ませ、教室に戻ると着席して静かに試験の開始を待ちます。

試験官の先生からの説明と諸注意が済むと、お手伝いの在校生によって、問題用紙と解答用紙、解答用紙に貼るシールが配られます。すると、さすがに教室内は、ぴんと張り詰めた空気に包まれました。

やがて試験が始まり、それぞれの受験生が、これまでの努力で培ってきた力で、4科目の入試問題と正面から向き合います。

静かな闘志が感じられる男子受験生の後ろ姿

さあ、いよいよ入試本番。第1時限の国語の試験が8時40分から始まります。

最後に在校生がひとつひとつの机に置かれた受験生の出欠状況を確かめ終えると、教室内はさらに張り詰めた空気に包まれます。試験官の先生の「始めてください」の声と同時に、一斉に解答用紙を広げ、問題用紙をめくる音が教室に響きます。

写真撮影が許可されたのは、この開始直前まで。ここからは受験生の集中を妨げないよう筆者は試験教室を出て、保護者控室になっている講堂へ向かいました。

この日のために、受験勉強に取り組んできた受験生の静かな闘志が感じられる男子受験生の後ろ姿を後に廊下に出ると、やはり「みんな頑張れ!」と心の中で思わずにはいられませんでした。

保護者控室の講堂では、試験室の受験生の様子も…。

この日の保護者控室となっている、正門を入ってすぐ右手の講堂には、通路にストーブが焚かれ、待機する保護者が少しでも寒さを凌げるよう配慮がされていました。

すでに舞台上のスクリーンには、学校生活の様子を伝える動画が流されています。

その数分後に、先ほどまで筆者の取材に同行してくれた広報企画部長の坂内浩之先生が壇上に上がり、動画をスクリーンに映し出しました。

ほんの数分前まで坂内先生も筆者を伴って見ていた、教室内で試験開始を待つ受験生の後ろ姿です。

ひとつの試験教室の風景でしたが、ぞれでも一斉にスクリーンを注視した保護者のお母さん、お父さんは、わが子が試験に挑む後ろ姿を探しているかのような表情でした。

わが子の今後6年間の成長が想像できる学校生活の動画!

この講堂での学校説明会前に見せてくれた城北中高6年間の学校生活の様子は、いま、わが子が精一杯の集中力で取り組んでいる小学校6年時の男の子の背中が、6年間でこんなに身体も大きくなり、頼もしい青年へと成長する過程を、わが子に置き換えて保護者が想像できるような、そんな構成になっていました。

まだ弱冠12歳の中学受験時と、高校を卒業するときの逞しくなった姿との違いの大きさは、まさにダイナミックな「6年間の男子の成長」を象徴するものでもあり、そのことを受験時に感じさせてくれるのが、こうした学校生活の様子の写真や記録動画です。

そんな男子校の6年間を、わが子が入試本番に挑んでいるこの時間に見られるだけでも、親子の中学受験体験の貴重なひとコマといえるのではないでしょうか…。

- この記事をシェアする