学校特集

東海大学菅生高等学校中等部2025

掲載日:2025年7月7日(月)

4年前から段階的にコース改編を行い、学校改革を推進中の東海大学高等学校中等部は2028年度をもって完全な中高一貫体制に移行します。今年度の新入生が昨年度から倍増し、過去最高の人数となりました。圧倒的な自然環境の下、「菅生DX」と銘打ったChatGPT活用やSTEAM教育、先進的な学習プログラムなど、同校の教育内容が受験生や保護者のニーズを捉えた結果でした。各分野の著名な専門家を招いたキャリア教育も含めて、10年後20年後の未来を見据えた「次代に生きる力」を育む改革とは? 改革のフラッグリーダーである、校長の布村浩二先生にお話を伺いました。

教え・教えられる「教育」ではなく、可能性を啓く「啓育」を実践

■生きる力」を育む教育内容に魅力を感じて新入生が倍増

コース改編によって「医学‧難関大コース」と「一貫進学コース」の2コース制とし、独自のカリキュラムを構築しながら世界標準の「生きる力」を育んでいる同校。今年度の中等部の新入生は昨年の1.5倍に増加し、入学者98人は過去最高。そのうち38人が女子であることも、かつてない記録でした。オープンスクールや学校説明会はもちろん、入学試験会場で待機中の保護者の方々に「本校のさまざまな教育の取り組みを熱く語り続けてきたことが要因」と、布村校長は分析します。

布村校長:「保護者の方々が一番関心をもって知りたいことは、偏差値的な学力向上だけでなく、10年後20年後の社会でベースとなる『生きる力』をどのように育ててくれるのか、という点です。新入生倍増は本校のキャリア教育や授業改革の成果、新しい学習プログラムについて丁寧にお伝えしてきたことが攻を奏した結果だと思っています。入学後のアンケート結果でも、学習面に魅力を感じたという回答が多くありました」

■ChatGPTを活用した授業を推進する「菅生DX」

では、同校が推進している教育改革とは、どのようなものでしょうか。

同校の教育目標は「Dream ALL」。ALLのAは「Act」、最初のLは「Learn」、次のLは「Live together」。

この目標を具現化するためには「世界標準の力」が必要と、同校は次の4つの力の育成を目指しています。

①未知の事柄に立ち向かう能力とマインド

②チームで協力できるコミュニケーション力

③自分の意見を構築し、表現し、伝える力

④英語を自在に操る力

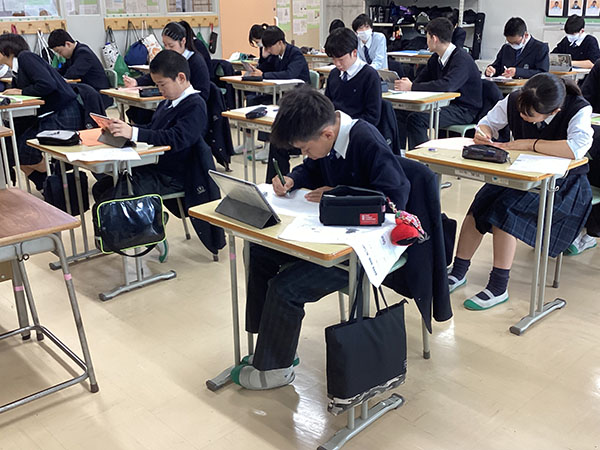

生徒全員がiPadを持ち、授業でChatGPTを活用しながらSTEAM教育や学習プログラムをサポートする体制が「菅生DX」です。DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を浸透させることで学びや仕事はもちろん、人々の生活をより良いものへと変革すること。同校では、この「菅生DX」を全面展開することで「生きる力」を育んでいるのです。

昨年度からは「菅生DX」を中等部全学年に拡大。「総合学習の時間」や「理科の時間」を利用して、1クラスにつき年間9時間、オンライン授業も含めて全9クラスで81回実施しています。「菅生DX」では、生成AIと共生する未来社会の到来に向けて、ChatGPTを活用した学びを取り入れていることが大きな特徴。ChatGPTを授業に導入している学校は全国でも圧倒的に少ない中、同校では果敢に取り組んでいます。

■探究心を引き出す魅力的な先進教育

これからの学校現場は「教員が自身の視野を広げて生徒の可能性を啓く『啓育』こそが大切」と、布村校長は力説します。AIの台頭で教育現場も大きく変わりつつある中、生徒一人ひとりの意欲を伸ばし、やる気を引き出す取り組みも従来のままとはいきません。

以下に、各分野の著名な専門家を招いて行われている魅力的な取り組みについて紹介しましょう。

❶ChatGPTと共同で作成発表する、東京大学の伊東乾教授による「AI-STREAMM」

「AI-STREAMM」とは、脳科学に即した合理的な教育課程で「科学・技術・熟慮・倫理・芸術・数理・音楽/調和」の7つの観点から児童・生徒を伸ばす教育システム。東京大学の伊東乾教授(物理、音楽=作曲・指揮)と、ミュンヘン工科大学のK.マインツァー教授(数学、科学哲学)が中心となって創成しました。

布村校長:「東京藝術大学でも講義をされている伊東教授は藝大出身の演奏家を連れてこられて、最初に生演奏を聴くところから始まるのです。生徒たちが『わ〜、うまい!』『すごい!』と拍手喝采したところで、『音楽のうまい下手って何だろうね?』『君たちは、何を基準に判断しているんだろう?』という問いからSTEAM教育に入っていきました」

生成AI(Chat Bot)と共同する授業では、赤塚不二夫の漫画『天才バカボン』に登場する「ウナギイヌ」をモデルにしました。グループワークで、ChatGPTに「2つの生物を組み合わせたキャラクター」を描画ソフトで生成させると、初期の画面にはなんとも気持ち悪い絵が登場してきます。作品の完成度を上げるために、生徒たちはChatGPTのプロンプト(指示)を考えながらブラッシュアップしていきます。

また、「趣」のある俳句の作成発表にも取り組みました。生徒たちは、五七五で作る型や季語を入れるなどの基本的な情報から「趣」の概念を導きだすプロンプトまで、グループで話し合いながら考えていきます。適切なプロンプトを考えだす練習です。

布村校長:「ChatGPTに単に『カワイく』とプロンプトしても、思うようにはいきません。ChatGPTを上手に使いこなすためには思考力や文章力、豊富な語彙力が必要になりますが、繰り返していくうちに生徒たちの主体的な活動意欲が引き出され、探究心に火がついていきました。ChatGPTに教え、教わるやり取りの中で見えてきたことは、日本語力の弱さ。それを鍛えることが、今一番重要な課題となっています」

一昨年に初めてChatGPTを導入して、「ChatGPTとは?」「ChatGPTを体験」「AIの使い方を考える」といった体験授業を行った際は、生徒たちの多くが未知の領域に踏み込む「怖さ」を口にしました。しかし、経験を重ねるうちに生徒たちは「AIを活用することで、自分たちの世界観が広がる」ということを徐々に実感し始めたようです。生徒たちが社会に出た時に、もはやAIとの共生は日常化しているでしょう。ChatGPTを使いこなすためのスキルアップは、一刻の猶予もないところまできています。

布村校長:「ChatGPTを使うことで学びが拙速になるのではないか、主体的な学びを阻害するのではないかといった声も聞きますが、私はやり方次第だと思っています。ChatGPTのメリット・デメリットを正しく理解させること。そして、目的意識を明確にさせること。それは実際に使ってみないとわからないことも多い。そうした危険性も含めて教えて、AIリテラシーをアップさせていくことが、我々教員の役目だと考えています」

同校ではこの4月から、初等学校でもChatGPTを導入。小学校のAI教育の在り方については議論を呼んでいる段階ですが、東大の研究チームと組んでデータを集積させ、初等学校の教育現場でのAI活用の課題を浮き彫りにしながら、経験値を上げていこうとしています。

❷国語教材に出口式「倫理エンジン」を全学年で採用

生徒たちの国語力を強化するため、「総合学習の時間」を活用して日本語力を上げる授業も行っています。全学年で、有名予備校講師の出口汪氏による『倫理エンジン』をテキスト教材に採用。言葉を聞く力・話す力・書く力を鍛えています。日本語力の強化を狙いとして安岡定子氏による『論語』を題材とした授業も導入。読解力や思考力を高め、言語能力の向上を目指しています。

布村校長:「出口先生は受験参考書のベストセラーを多数、世に出された国語のカリスマ講師です。国語を論理的に読み解いていく出口先生の教材は、生徒の国語力アップに最適だと考え、全学年の授業で使用しています。生徒だけでなく、教員に向けた講演もしていただき、指導もしていただいています」

❸慶應義塾大学の田中茂範名誉教授の「探究+英語」

また、英語力を強化するために慶應義塾大学の田中茂範名誉教授を招聘。田中名誉教授は、慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部(SFC)の開設に携わった英語教育の専門家です。英語力を楽しみながら身につける授業を展開しています。

布村校長:「東大の伊東教授も慶應の田中名誉教授も、本校のためにわざわざオリジナル教材を準備して教えに来てくださっています。各分野で活躍するトップクラスの先生方の講義を聞いたり、手作りの教材で直接教えていただけるというのは本当にありがたいことです。生徒以上に、教員のほうがワクワク興奮しながら講義を聞いています」

英語力のベースとなる「異文化理解教育」の取り組みでは、英語4技能・5領域の強化に力を入れています。ネイティブ教員と日本人教員の2人体制で、ゲームや歌を交えながらわかりやすい授業を少人数制で展開。実用的な「生きた英語」に接する機会を増やしています。また、オーストラリア語学研修(中2〜高3)や各種の留学プログラムも用意。高3までに英検2級~準1級の取得を目標としています。

■先進的な学習はもちろん、自然も異文化も、なんでも学べる「菅生フォレスト」

布村校長:「保護者が学校を選ぶ際に重視しているのは、学校が何を教えてくれるのか、どんな人間を育てようとしているかという教育理念だと思っています。本校の教育の柱は『環境教育』であり『異文化理解教育』ですが、探究、STEAM、キャリア教育など、すべてが『生きる力』につながるものです。語学力もデジタルネイティブの力も国語力も同様です。そして世の中には理不尽なこともたくさんありますから、そうしたことに耐えられる忍耐力や想像力、自己分析力や自己肯定感など数値化できない人間力も含めて、『生きる力』の土台を形作る学びだと考えています」

甲子園大会出場の経験がある硬式野球クラブ、全国大会に出場する吹奏楽クラブなど、同校はクラブ活動も活発です。学校周辺の里山や川で野鳥や水中生物の観察をするエコクラブは、「自然が、教科書だ。」を建学の精神とする同校ならではのもの。

生徒たちには、さまざまな学習プログラムや諸活動を通して自らの可能性を発見し羽ばたいてほしいと、布村校長は願っています。

布村校長:「本校は自然もデジタルも英語も、そして地域を活かした体験学習も、なんでも学べる環境が揃っている『菅生フォレスト』です」

■東海大学菅生高等学校中等部の特色(抜粋)

1983年に高校、1995年に中等部、そして2007年に初等学校を開校。開校以来、「自然が、教科書だ。」を建学の精神に、恵まれた自然環境を生かした「環境教育」と、次代に必須の「異文化理解教育」を2本柱に教育を展開しています。

東海大学医学部や国公立医学部、また難関大学への進学を目指す「医学‧難関大コース」、主に東海大学(23学部62学科‧専攻)への進学を目指す「一貫進学コース」(希望者の約9割が東海大学へ進学)と、進路をより具体的にイメージできるよう再構築しました。ちなみに、両コースのカリキュラムは原則共通。希望と成績によって「一貫進学コース」から「医学‧難関大コース」への編入も可としています。

高台にそびえる地上6階‧地下2階からなる校舎は「学びの城」と呼ばれ、その広さは東京ドーム約1.2個分。天井が高く、広い廊下にはベンチやテーブルが置かれ、コミュニケーションスペースとなっています。自然豊かで広大な敷地内には、Jリーグの公式戦も開催できるJFA公認の本格的な人工芝グラウンド、大小2つの体育館など、スポーツ施設も充実しています。

校舎最上階の6階には、遠くに山並みを望む展望ラウンジとカフェテリアがあり、中等部生が給食をいただく場所となっています。調理するのは、元一流ホテルのシェフ。地産地消の新鮮や有機野菜を取り入れながら、栄養バランスを考えた食事を週に5日提供しています(事前アンケートにより、食物アレルギーがある生徒には個別に対応)。また、2時間目と3時間目の間には「軽食タイム」も。朝ご飯が足りなかったなど、育ち盛りの生徒たちの健康を考えたきめ細かな心配りです。