学校特集

中村中学校・高等学校2025

掲載日:2025年8月1日(金)

1909年創立の女子伝統校、中村中学校・高等学校。校訓は「清く 直く 明るく」で、何事にも興味をもって接する心や人の話を受け入れる懐深い心をもち、人との関わりを大切にする心を育み、自分で考えて柔軟に対応できる女性を育成するという理念が込められています。生徒たちは日々の学習を通じて、自己理解・他者理解を深め、社会や世界への解像度を高めています。それぞれの人生を切り拓く契機のひとつとなっている同校の探究活動について、教頭の江藤 健先生と探究活動検討委員会委員長の藤井 翔先生に伺いました。

しなやかな柔軟性と向上心を持った女性を育む

中村中学校・高等学校の建学の精神は「機に応じて活動できる女性の育成」。機に応じてとは、状況を適切に判断し対応できる柔軟性をもっていることを意味します。先行きが見えない現代社会において、臨機応変に物事を対処できるしなやかさは、これからの時代を生きる人々に必須の能力です。そうした力を大きく育む一助になっているのが、同校の探究活動です。

近年、様々な教育改革に取り組んでいる中村。PBL(Project Based Learning)学習を積極的に取り入れたり、いつでも質問可能な放課後学習システム「My Growing Tree」を構築したりと、より学びたくなる気持ちを育み、それに応える環境を整備しています。これらの取り組みに加え、探究学習も進化させており、6年間を通じて実践しています。

教頭の江藤 健先生は「探究学習のプログラムは、若い先生方が意欲的にアイディアを出し合い、内容を作り上げていきました。本物に触れる機会や視野を広げる取り組みが豊富で、物事の本質を見極められる力を涵養すべく行っています」と話します。

同校ではまず中1と中2の2年間は、研究の期間と位置付け、調べ方や引用の仕方、発表の方法など、探究学習を行う際のベースとなる学び方を徹底して身につけます。

探究活動検討委員会委員長の藤井 翔先生が「自分で問いを立て、正解のない課題に臨むことを『探究』とし、何かについてただ調べる『研究』とは区別し定義しています」と話す通り、基礎基本を重視し、その後の飛躍へと備える中村らしい姿勢です。

「ジャパンナレッジSchool」という学習に役立つ辞書や百科事典などの信頼できる情報を活用するだけでなく、並行して図書室での調べ学習の基礎も学びます。デジタルでも紙でも、一次資料にあたる姿勢を培い、論文執筆などにも対応できるアカデミックスキルを育みます。

さらに、玉石混淆の情報が氾濫する現代ですが、中村では情報の取り扱い方やSNSとの向き合い方などにも丁寧に取り組みます。

「例えば、ショート動画での切り抜きやSNSの誹謗中傷など、インターネット上の情報が真実だと鵜呑みにしてしまうケースが散見されます。だからこそ、一次資料にあたることの重要性や情報との付き合い方、真贋を見極める目も大切です。また生成AIの精度は日進月歩で私たちの生活に浸透しています。本校では年1回以上は、中高別に『ネットリテラシー講習』を実施し、様々なトラブルの実例を挙げながら、日々アップデートされる内容を取り入れて学んでいます」(江藤先生)

生徒たちが置かれている実情を把握しながら学ぶ内容へと落とし込んでいる同校。小規模ゆえの小回りの良さも魅力のひとつです。

探究活動で、どんなことに取り組むのか

中村では各学年でテーマを設け、様々な角度から探究活動に取り組んでいきます。

中1:SDGs研究 中2:企業研究 中3:地域探究基礎

高1:企業探究 高2:個人探究 高3:進路探究

「『SDGs研究』ではまず、各Goalを達成するために、これまでの多様な見解や視点、知恵に触れます。その上で自分たちにもできる世の中の課題を見つけ、解決に向けた行動に移します。中2の『企業研究』はキャリア教育の一環として、世の中にどんな企業があり、どういった仕事をしているのかを調べることで社会に目を向け、自分の進路を考える第一歩として位置付けています」(藤井先生)

藤井先生はさらに続けます。

「企業訪問は、学校とは違う非日常の中で、会社員の方々と交流し、実際に働く現場を見て感じることや本物に触れる機会として大切にしています。大人たちが考えていることは、生徒たちがいま向き合っている諸問題の延長線上にあります。子どもだから大人だからということも関係なく、社会をより良くしたいと思う熱意に触れてほしいのです。交流する方々の何気ないひと言や立ち振る舞い、会議室や社員食堂での様子などから、働くことへの憧れやリスペクトの念を抱く生徒も多く、とても貴重な体験となっています」

中3以降で取り組む探究学習では、より社会との接点を結ぶ内容で展開。中3と高1では企業訪問を実施しています。2025年度は、SNSをはじめ多岐に渡る事業を展開する「MIXI」や経営管理クラウド開発の「ログラス」、ハウスメーカーの「ヒノキヤグループ」、監査やコンサルティングなどで世界水準を誇る「デロイトトーマツ」などを訪問しました。社会人たちと触れ合い、仕事とは何か、どんな業務なのか、女性の働き方についてなど、たくさんの質問が飛び交いました。

また、テンプル大学JAPANキャンパス、東京海洋大学、共立女子大学、日本女子大学、清泉女子大学と高大連携協定を結んでいる同校。特に清泉女子大学とは探究活動を共に創造するプロジェクトが進められており、生徒たちの学びはより深く充実するものとなっています。

キャリア教育で見据える、未来の「わたし」

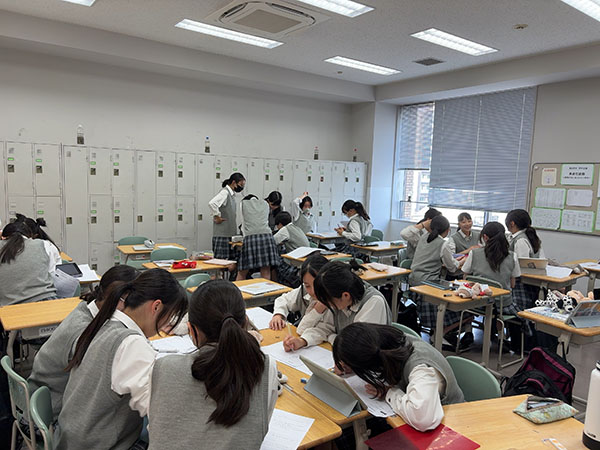

日常的にPBL型学習など、課題解決型学習に取り組んでいる同校。調べ学習やグループワークなど、自分たちでアイデアを出し合って発表する機会は、探究学習に限らず豊富に設けられています。そんな中で江藤先生が、授業の様子を見ていて感心したことを教えてくれました。

「生徒たちはみんなで考え、さっと意見を出し合うことに慣れていますね。人の意見にもきちんと耳を傾けていますし、生徒たちはそこまで意識はしていないと思うのですが、人柄と事柄を分けて、中身を見て判断することができていると感じます」

こうした学びを支えているのが、探究学習とも密接な関係にあるキャリア教育です。同校では「30歳からの自分を考える」を基本姿勢とし、大学進学は将来のための通過点として捉えています。

▪️6年間のキャリアデザイン

・中1:肯定的自己理解と自己有用感の獲得〜自己肯定から他者肯定へ〜

・中2:興味・関心等に基づく勤労観・職業観の形成〜企業や社会の仕組みを知る〜

・中3:進路計画の立案と暫定的選択/生き方や進路に関する現実的探索〜高校卒業後の進路を知る/幅広い選択肢を把握する〜

・高1:自己理解の深化と自己受容〜100年ライフを生きる自分を意識する〜

・高2:選択基準としての勤労観・職業観の確立〜学部・学科の研究内容を知る〜

・高3:将来設計の立案と社会的移行の準備/進路の現実的吟味と試行的参加〜自主自律型学習者である「30歳からの自分」を思い描く〜

中1と中2の生徒たちがまず学ぶのが、自己理解と他者理解です。

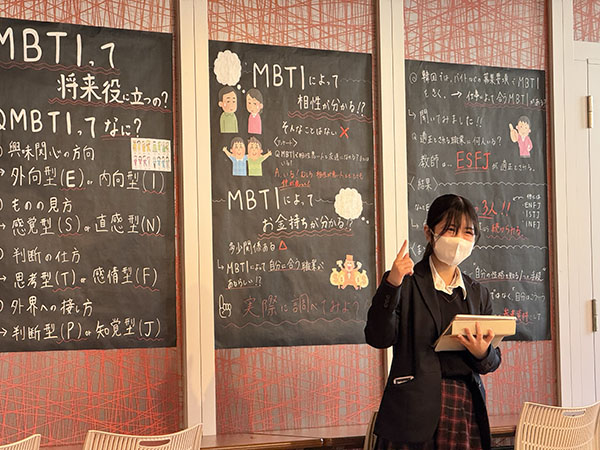

「特に中1生の場合、ベクトルはまだまだ自分に向いています。自己理解から始めて自己肯定感を高めた上で、自他共に尊重できるようになり、他者理解へとつなげています。中2ではその自己理解や他者理解の研究を続けながら視野を広げ、世の中の仕事や社会、企業という部分に着目します。中3では身の回りの困っている人を見つけ、彼らを助け、笑顔にする企画を考えます。課題に当事者として向き合うことで、自ら動き出す主体性と周りの人を巻き込み、実現していく力を育みます。

高1では自己理解をより深めるために自己分析や適性診断の時間を充実させ、将来の目標を定めます。高2以降は、個人探究として自分の興味関心を深く掘り下げながら、大学や学部について、確かな志望理由をもって受験に臨めるように進路を探究します」(藤井先生)

なお、高校からは探究・先進・国際の3つのコースに分かれる同校。探究コースの高1・高2は週4コマの探究活動に取り組み、常にインプットしたものの整理やアウトプットすることを求められます。刺激し合いながら共に成長し、専門性の高い学びで自分自身の進路を実現するために、身につけた力は総合型選抜や学校推薦型選抜において自分の武器としてアピールすることができます。

表現することで、自分の解を見つけていく探究活動

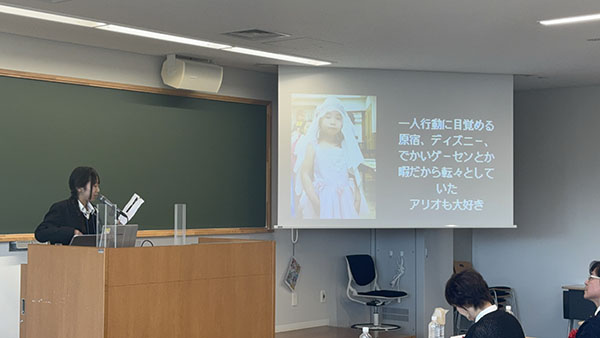

生徒たちは日々、自分自身の考えをまとめ、発表する機会にあふれています。特に学校行事として開催しているのが、3学期に2日間に渡って行われる「NQフェスタ※」です。

※「NQ」はNakamura Questの略

「1日目は自分で立てた問いに基づき、情報収集して自分なりに見つけた答えを中1から高1まで発表します。高1の探究コースは企業からのミッションに対して、いかに納得できるプレゼンテーションができるかを競います。

2日目は高2が個人探究の集大成として、ポスターセッションを行います。それぞれのブースで後輩たちや保護者、教員などに向けた10〜15分間程度のプレゼンテーションを何回も行います」(藤井先生)

複数回取り組む中で、回を重ねるごとに発表の質は向上していくのだそう。

江藤先生は「後輩を前にして、臨機応変に対応する姿勢やウィットだったりアドリブだったりという機転も必要ですし、度胸はつくだろうなと思います」と笑います。

こうした探究学習の結果、2022年度には教育と探求社が主催する、クエストカップ(全国大会)のコーポレートアクセス部門で2つのチームが優秀賞を獲得しました。また2024年度にも同全国大会に現高2の生徒が出場。生徒たちは「正解のないミッション」を与えられ、現実社会につながるテーマに挑んでいます。学校の内外で様々に活躍するこうした生徒の存在は大いなる刺激となっており、校内が活性化しています。

チャレンジしたくなる環境があるから、積極性も育っていく

こうした教育を通じて、生徒たちの成長ぶりは先生方にどう映っているのでしょうか。

「発表の機会は多く、場数を踏むことで慣れていき、プレゼンスキルは確かに高くなっていると思います。学校説明会などでも話したいと手を挙げる子たちも着実に増えており、中にはおとなしい性格の子や極端に人前が苦手な子、人と接することが不得手だという子たちも果敢に挑戦しています。多様な個性を持つ生徒が集いますが、それぞれの強みを認め、役割を果たしながら協働することができる生徒が多くなってきているように思います」(藤井先生)

この舞台のひとつになっているのが「中村アンバサダー」という、学校説明会などで活躍する生徒たちです。

「今年は150人ほどの生徒が立候補してくれました。自分自身の殻を破るためにチャレンジしたり、自ら成長するためのひとつのステップと捉えたりする生徒もたくさんいます。実際、受験生や保護者の方からお礼を言われたり、アンケートでお褒めの言葉をいただいたりする中で、それが励みとなり成長していく生徒が本当に多いです」(江藤先生)

挑戦することに背中を押してくれたり、視野を広げるための種まきがたくさんなされていたり、知的好奇心をくすぐったりと、生徒たちのモチベーションを上げる仕掛けがたくさん用意されている中村。

「探究活動は進める進化と深める深化の両方を充実させていきたい」と語る江藤先生。

藤井先生は「本校の生徒にとって、どんな探究活動が合っているのか、適切な負荷とはどの程度かということを常に考えています。生徒に合う独自のプログラムをしっかり確立をし、取り組んだことによってどんな変化が生じ、どう成長したのかを実感できるようにもっと進化させていきたいです」と力強く話します。

明るく伸びやかで飾らない中村の校風。生徒たちは安心感に包まれながら日々の学校生活を送り、学習をはじめ、探究活動や行事などを通じて、大きく羽ばたく未来のための確かな土台を築いています。