学校特集

東京家政学院中学校・高等学校2025

掲載日:2025年9月1日(月)

JR「市ヶ谷駅」から徒歩7分。通学に便利な都心にあり、創立100年を超える女子伝統校として知られる同校。1923(大正12)年の創立当初から建学の精神「知識(Knowledge)を高め、技術(Art)を磨き、徳性(Virtue)を養う」を掲げ、社会に貢献する自立した女性を育成してきました。年々、中学入試の受験者数が増加しているのも、教科学習だけでなく社会への発信力やプレゼン力を備えた女性の育成に定評があり、少人数制によるきめ細かい指導が高い評価を得ているからでしょう。探究活動をはじめとした同校ならではの学びについて、教頭の安達京子先生、中3学年主任の太田亜希子先生(数学・情報科)、高3学年主任の中野実香先生(家庭科)、そして同校卒業生で体育科の教員を務める大北京子先生にお話を伺いました。

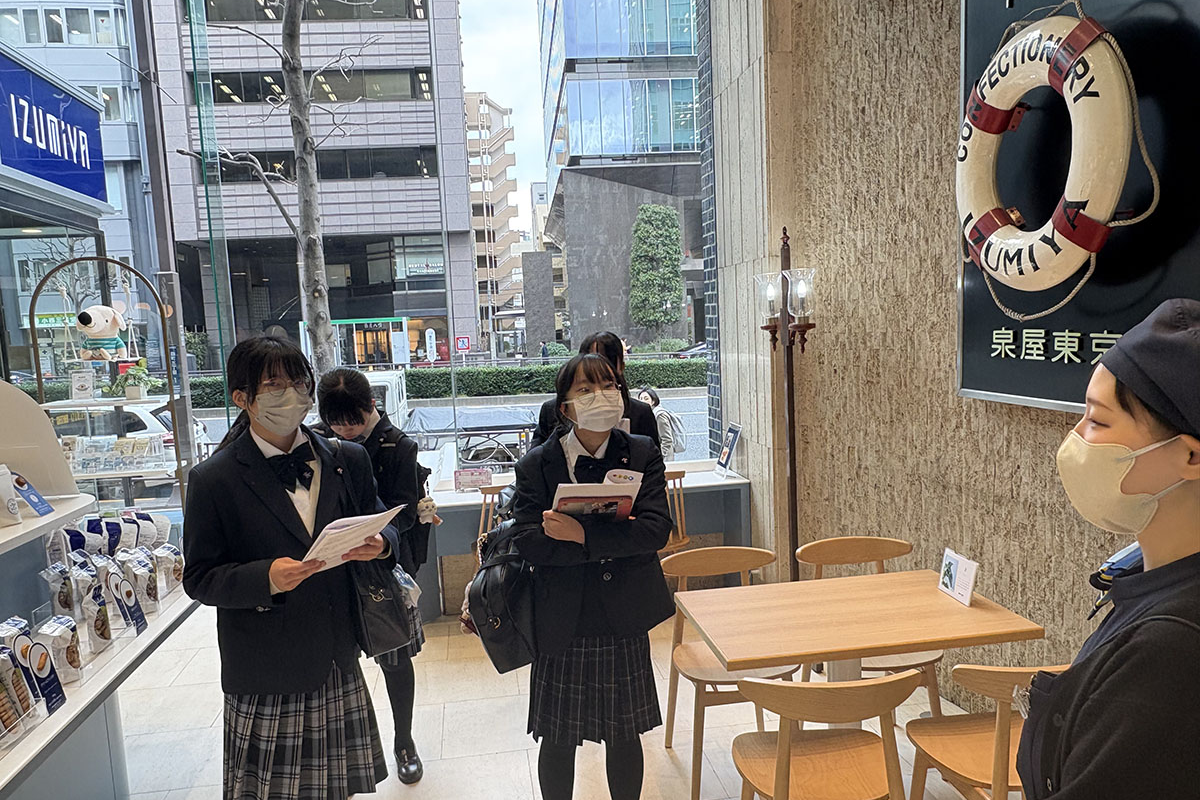

※写真は、中1・2の探究学習「ポスタビ」でお店の取材をする生徒たちの様子

「社会で活躍する自立した女性」を育てる基盤は教員力

■個性を見極め、褒めて育てる先生方

同校は、教育目標とする「社会に貢献する自立した女性」をどのように育てているのでしょうか。

女子校ならではの良き学びの空間を大切にしている同校ですが、年々受験者数が増加し、2025年度入試では全日程で応募者数が前年を上回り(対前年比129%)、適性検査型入試応募者数も2年連続で増加、英語資格入試の応募者数も大きく伸びています(対前年比143%)。

実際、受験者数が増加した要因は、以下のアンケート結果が示すようにさまざまな理由が考えられます。大学指定校推薦枠が100大学以上700名以上あり、併設する東京家政学院大学への特別推薦制度の充実など、安定した進路保証があることも受験生や保護者の安心材料になっているようです。

●「受験の動機」は何ですか?(入試当日に実施した保護者アンケートより)

1 少人数制教育/生徒の様子

2 個性を尊重する教育方針/教職員の対応

3 指定校推薦枠の充実/女子校

4 立地(通学に便利)/教師と生徒の関係性

教頭の安達京子先生は、「別学の環境の中で、異性の目を気にせずに過ごすことで自己肯定感が高まる生徒はたくさんいますし、顔つきもどんどん変わっていきますね。社会に出た時に必要な能力の一つがコミュニケーション力ですが、本校の生徒たちは人付き合いが上手な生徒が多いという印象を強く持っています」と話します。その理由について、女子校ならではの居心地の良い空間に加えて、安達教頭は同校の教員力の高さを挙げます。

安達教頭:「もともと、本校に入学してくる生徒の個性は多様ですが、教員たちはそうした生徒の個性を褒めて伸ばすことが上手ですね。最終的には少人数制教育に行き着くのですが、生徒一人ひとりに向き合う時間が長く、継続的に個人面談を行うことで強い信頼関係を築いています。本校の教員が、個人の能力を見極める高いスキルを持ち、生徒のコミュニケーション能力を引き出していることも大きいのではないでしょうか。保護者の方から、『大人しかった娘が、入学後にとても活発になりました』という言葉をよく聞きますが、教員の指導力が生徒たちを大きく成長させていると思っています」

同校の教育は、生徒一人ひとりの個性に応じた指導、クリエイティブな探究活動、育てたい次世代の生徒像の具現化という「3つの強み」に集約されますが、加えて、独自の「多彩な体験活動(KVA AWARD)」が生徒の成長を大きく促しています。

安達教頭:「中学のクラブ加入率は100%、高校でも90%を超えています。これまでバドミントンなどを筆頭に体育系の部活は実績を残していましたが、最近は文芸部が俳句甲子園に出場するなど、文化部系も積極的に学校外の活動に参加しています。昨年はドバイで開催されたDesign for Change(課題解決策をデザインする探究学習/以下のコラム参照)世界大会に、中3(当時)の生徒2名が出場して発表するなど、学外で学びの成果を披露する機会も増えています。それらが、生徒たちの学びのモチベーションやステップアップのきっかけに繋がっていると思います」

●多彩な体験活動(KVA AWARD)の例

Design for Change(デザイン・フォー・チェンジ)ドバイ世界大会出場 2024年11月、世界40カ国が参加した世界大会に、中3(当時)の生徒2名が中1・2の「ポスタビ」、難民支援活動「projectkey」の取り組みについて英語で発表・報告。同校のSDGsに関連する学びや活動を発信した。(※学校HPでは、「be the change Celebrations世界大会in ドバイ」の名称で紹介)

政策甲子園 2024年9月、全国250以上のチームが出場した「全国高校生政策甲子園」決勝大会に2チームが参加し、設定テーマ部門で「笑顔あふれる未来の子育て政策!」が文部科学大臣賞を、自由設定部門で「私が総理大臣になった時の1丁目1番地」が優秀賞を受賞した。

お弁当甲子園 管理栄養進学コースの生徒が「フードデザイン」の授業で作った「世界へ!ネギだ〜いすき弁当」を応募し、1万点以上の出品作の中から佳作入賞。

●活躍する部活動の例

バドミントン部/中学は関東大会、上位入賞。高校はインターハイ(団体・個人・複)出場、全国選抜大会(団体)出場

ダンス部/創部3年目にして、初めて外部大会(HIBIYA youth Performance DAY)に出場

文芸部/昨年の俳句甲子園に出場し、個人賞で最優秀賞と優秀賞、敗者復活から団体奨励賞を受賞。<第27回全国高等学校俳句選手権大会最優秀賞受賞作 「戦死者のハンカチ青しそれを振る」>

■自習室を新たに開設。チューター制度を導入して学習環境をさらに充実

2025年9月から、自習室を新たに開設。学びのサポーター役として、複数の女性指導員が常駐するチューター制度もスタートします。従来のグループラーニングルームと併せて中高6学年の生徒が一緒に学べるスペースで、収容人数は100人程度。夕方6時半まで使用可能です。

安達教頭:「これまでも放課後に学校に残って勉強できる部屋は確保していましたが、新たにチューター制度を取り入れた自習室のスペースを用意しました。予習・復習を学校完結型で行うことができますし、学校で学んでいたほうが安心するという保護者の方の声も多くありました。こうした施設面も充実させることで、学習環境をさらにアップさせていきたいと思っています」

中学3年間の成長ストーリー:

個性を発揮して、誰もが主役になれる!

■千代田区内の大人たちと出会う探究活動「ポスタビ」(中1・2)

入学直後から始める探究活動が、「生徒たちの成長に大きな役割を果たしている」と、中3学年主任の太田亜希子先生(数学・情報科)は言います。

同校では、中1から高2まで5年間にわたる体系的な探究活動を実施していますが、中学の探究プログラムは、中1・2合同の通称「ポスタビ」からスタートします。これは、千代田区内の商店や企業をSDGsの観点から取材し、課題解決に向けたアイデアをポスターで発表する取り組み。学年縦断の1組8人程度のグループに分かれ、取材からポスター制作までを行います。リーダー、サブリーダー、撮影、記録、取材、デザイン、コピーなど一人ひとりが役割を分担し、それぞれが得意なことを活かしながら協働する「シェアドリーダーシップ」を培っていくのです。

太田先生:「役割分担をしながら進めていくので、言ってみれば、一人ひとりが主役になれる活動です。自分が得意なことを発見して自信もつきますし、一人の力では何もできなくても、グループになれば大きな力を発揮できることを実感として学んでいきます」

もちろん、中1・2の段階でのポスター制作は簡単ではありません。でも、生徒たちはタブレットにインストールされている専用アプリを使って、デザインも器用にこなしていくそうです。

太田先生:「生徒たちのデジタルスキルの上達は教員以上です。一方で、取材先の方々にお話を聞く際は、『聞く力』を伸ばしたいので、録音はせずに手書きでメモを取るように指導しています。また、取材時の連絡係は中2の仕事です。上の学年が下の学年の面倒を見て、中1が上級生になったら今度は自分たちが後輩に返していく。2年間継続して行いますので、中1の時にはうまくできなくて失敗した生徒も、中2ではその経験を糧に上手に役割をこなせるようになっていきますね」

千代田区内には、創業100年を超える老舗店舗や各種企業が多数あり、街全体が多様性に富んでいます。「ポスタビ」の軸となるのは、出会ったことのない「何か」や「誰か」との出会い。生徒は自分たちと社会をつなぐ接着剤とも言える「SDGs」を通して、そうした地域の特性や魅力に気づき、また働く大人たちの思いに触れていく中で、自分たちの行動が社会を変えうる力になることに気づいていくのです。

泉屋東京店(日本で初めてクッキーを販売)/プルデンシャル生命保険株式会社/家樹株式会社(家系図作成専門会社)/ちよだボランティアセンター/国立公文書館/宝来屋本店(明治元年創業の和菓子店) ほか

■地域課題の解決に挑む「Tokyo SDGs Quest」(中2)

中2では、2023年度から社会課題を探る「奥多摩SDGsツアー」(2泊3日)を実施。これは、課題解決型のフィールドワーク「Tokyo SDGs Quest」と称しています。「多摩川リバークリーン」「森林復興」「集落魅力発見」の3グループに分かれて班別行動をし、チームごとに課題設定、情報共有、現地再調査、解決策の提案へとプロセスを踏んで探究の基礎スキルを身につけています。

■企業取材を行う「SDGsクリエイティブプロジェクト」(中3)

中3ではSDGsをテーマに、企業の社会的な課題に取り組みます。事前の取材準備、企業取材、一つの課題に対する最適解を探しながら動画を制作して解決策を提案し、コンテストにも出品。共感・協働体験を通じて多様性を理解し、情報や考え方に対する誠実な姿勢や新しい価値観を身につけていきます。

ワコール株式会社/キッコーマンソイフーズ株式会社/J:COM株式会社(地域密着型の放送・通信事業会社)

1年間を通して取り組んだ探究活動の成果は、全学年が参加する「全校プレゼン大会GPA(Global Presentation Award)で発表します。そして、校内投票と外部機関の審査を経て、優れたプレゼンテーションには「GPA大賞」「優秀賞」が贈られます。

こうしたSDGsをテーマにした一連の探究プログラムの取り組みは、持続可能な社会に向けた実践的な活動に与えられる「ESD大賞」の最優秀賞(文部科学大臣賞)を受賞するなど、同校の探究活動は高い評価を得ています。

太田先生:「中学3年間の探究活動は、生徒たちが新しい世界と出会う体験です。入学直後はまだ幼さが残っていた生徒たちの表情が体験を重ねるにつれてどんどん引き締まり、少しずつですが目に見えて大人になっていきます。これらは、自己肯定感の醸成に非常に有益な活動になっていると思います」

高校3年間の成長ヒストリー:

探究活動やキャリア教育で自己肯定感を育み、「自立した女性」へ

■「お弁当甲子園」など、外部コンテストにも積極的に参加

「誰もが主役になれる」中学3年間を過ごした生徒たちは、高校で「自立した女性」に成長するための準備期間に入り、高2の進級時には6コースに分かれて自身のキャリアデザインを描いていきます。

多様な大学入試に対応する「リベラルアーツコース<文系>」「リベラルアーツコース<理系>」

一般選抜を視野に入れた「アドバンストコース<文系>」「アドバンストコース<理系>」

家政系・児童系コースの進学を目指す「家政・児童進学コース」

食と栄養のスペシャリストを目指す「管理栄養進学コース」

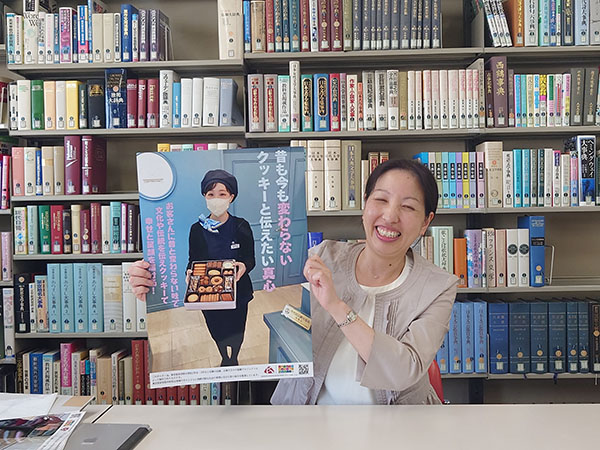

高1から持ち上がりで生徒たちを指導する先生方は、生徒一人ひとりに寄り添い、全力でサポートしていきます。高3学年主任の中野実香先生(家庭科)は、生徒たちが予想以上に成長していることを実感していると言います。

中野先生:「動画制作のインタビューで、しっかり受け答えをする生徒の様子に驚いたのですが、『探究活動のグループ発表で鍛えられているから』と言っていたのが印象的でした。中学時代からさまざまなプレゼンを経験してきたこと、周りの上手な人を見ることで、発表する力が確実に身についてきていると感じています」

プレゼン力を身につけた生徒たちは、外部コンテストにも積極的に挑戦しています。先述の通り、昨年の「お弁当甲子園」では管理栄養進学コースの生徒の作品「世界へ!ネギだ〜いすき弁当」が佳作に選ばれました。

中野先生:「スイーツ甲子園など、さまざまなコンテストを教員だけでなく生徒が自分で探してきて、授業で作った作品を発表しています。本校には、生徒がやりたいと思ったことは積極的に背中を押してあげる雰囲気があるので、生徒たちは自発的に創造力や自主性を育んでいくのだと思います」

■SDGsをテーマとした実践的なプログラムへ

高1・2の探究活動は、より実践的な学びにシフトしていきます。

高1「SDGsエキスパート探究」→中学時代の「体験的」な探究活動をベースに、SDGsの17の目標を、衣・食・住(家政学)と関連づけて専門的に深く掘り下げる。

高2「SDGsジグソー探究」→グループごとに、高1の「エキスパート探究」で得られた専門的な成果をそれぞれに持ち寄って自由にテーマを設定し、論文作成に挑む。

これらの探究活動の成果も、「全校プレゼン大会(Global Presentation Award)」で発表されています。

■高3は体験を重視した進路指導を展開

高1・2では将来のキャリアを描き始めますが、高3は生徒それぞれが「望む進路」の実現を目指す段階です。生徒の個性に寄り添った「顔が見える進路指導」を複数回重ねるほか、中野先生は「さまざまな体験の機会を用意している」と話します。

・10年後の自分が見える「キャリア講演」

人材派遣会社→中古車販売→ブライダル産業→教育関連と、いろいろな職種を経験してきた30代の女性による講演を実施。「大学で学んだことが仕事に直結しなくても、自分が興味を持って学んできたことが、どこかで繋がっていく。大学の学びが一直線に職業に繋がらなくても、いろいろなことにアンテナを張っておくと、いつかどこかで役に立つはず。いろいろなことにチャレンジしましょうという内容でしたので、大学選びに迷いや不安がある時期の生徒たちは、少しホッとしたのではないでしょうか』(中野先生)

・いろいろな形態がある「オフィス見学」

可動式の壁で仕切るオフィス、壁そのものがないオフィスなど、実際のオフィスを見学してそこで働く人たちにお話を聞く。「ひと昔前とはオフィス事情も変わり、机に縛られずにどこで仕事をしてもいいという会社も増えているため、オフィスの現場を体験する機会も作っています」(中野先生)

・臨機応変、危機を乗り切る「サバイバルウォーク」

市ヶ谷にある学校周辺の交通機関が止まった場合を想定し、有楽町、新宿、秋葉原の3カ所に分かれて歩く体験ウォーク。「どこにコンビニがあって交番があってとか、いろいろな発見があっておもしろかったという感想を書いている生徒もいました」(中野先生)

さまざまな体験を通して自己肯定感を育み、時には失敗したり迷ったりしても、生徒たちは先生方の温かい眼差しに包まれながら着実に「自立した女性」へと育っていく。そんな成長過程が見えてくるようです。

女子同士の安心できる空間で、自分らしさを育んだ中高6年間

最後に、卒業生でもある大北京子先生(体育科/バトントワリング部顧問)に、「東京家政学院の6年間」を振り返っていただきました。

大北先生:「私は中高6年間バスケットボール部に所属して、体育祭のリレーでは必ずアンカーを走るようなスポーツ少女でした。小学校時代は内気で引っ込み思案なタイプだったのですが、例えば重い荷物を持つなど『ここは男子の出番!』ということも女子がやらなければいけない環境の中で、徐々に本来の明るい自分らしさを表現できるようになっていました。私にとって、東京家政学院はとても居心地のいい安心できる空間でした」

大北先生は、高校では受験クラス(現在のアドバンスト文系コース)に在籍していましたが、周りには勉強も部活動も両方頑張るような友達ばかりだったそうです。そのおかげで、先生自身も何事にも前向きに懸命に取り組むことができたと語ります。今でも連絡を取り合い、何かあった時に相談したいと思うのはその仲間たちだそうです。

大北先生:「私が教員を志すようになったのは、当時、バスケットボール部のコーチをしていた体育の先生の影響なのですが、一人ひとりに対して生徒と同じ目線で向き合ってくれる先生でした。その姿勢を受け継ぎ、私自身も体育が得意な子・不得意な子、活発な子・控えめな子など、生徒の個性に寄り添った対応の仕方をするように心がけています」

同校の先生になって約20年。アットホームな校風は昔も今も少しも変わらず、穏やかな生徒が多いのも同校の強みだと語ります。

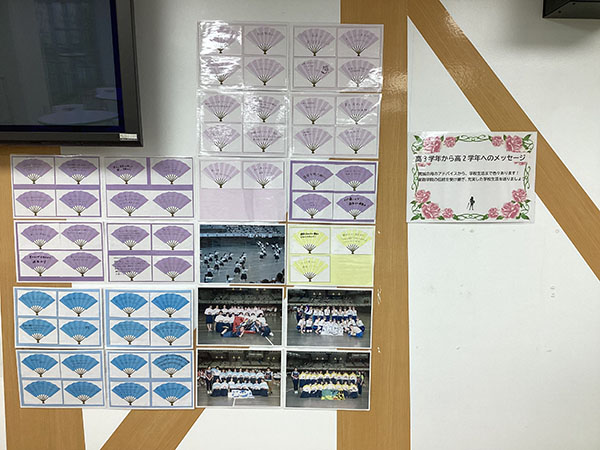

大北先生:「在校中は、文化祭や体育祭など学校行事がとにかく楽しかったですね。体育祭の最後には高3伝統のダンス『荒城の月』を踊るのですが、これは保護者や先生方、6年間関わってくださった方々に感謝の思いを伝える踊り。高2の3学期から練習を始めるのですが、クラスのダンスリーダーを中心に少しでも良いものにしようと、みんなで作り上げていったことはかけがえのない思い出です」

今、大北先生はその踊りを指導する立場に立ち、自分で踊るほうがよほど楽だと笑いますが、生徒たちが一体感を醸成していく姿はとても嬉しい光景だと言います。

大北先生:「私がそうだったように、『あの体育祭は楽しかったよね』と、何十年経っても話せるような体験を生徒たちにも味わってほしい。校内のラウンジには『荒城の月』を踊った先輩たちが後輩に残したメッセージが掲示されているのですが、行事一つをとっても、本校には次世代に確実に伝わるものがあふれています。だからこそ、卒業生として教員として、与えられた環境の中で生徒たちが自分の良さを自分で引き出せるような環境を作ってあげたいと強く思っています」