学校特集

東京都市大学等々力中学校・高等学校2025

掲載日:2025年7月13日(日)

noblesse oblige(ノブレス・オブリージュ※)とグローバルリーダーの育成を理想とし、「高潔」「英知」「共生」の価値観を教育の根幹に据える東京都市大学等々力中学校・高等学校。自らの「プリンシプル(不動の一点)」を見つめながら社会と向き合い、課題に毅然と立ち向かう若者の育成を目指しています。その精神は各学年の探究学習の取り組みにも反映され、多様な体験を通じて高い人間力や問題解決能力を養うことを重視しています。

今回は、中3生が取り組む「平和と命の旅(九州修学旅行)」の活動を取材。社会科教諭で、現中3の学年主任を務める岩城裕亮先生にお話を伺いました。

※フランス語で「高貴さには義務が伴う」の意。同校では「誇り高く高潔な人間性を陶冶すること」を示している

事前・事後学習を通じて、

修学旅行を探究的な活動に

「修学旅行」と聞くと、「定番の学校行事」や「学校生活の思い出づくり」といったイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、東京都市大学等々力では、修学旅行を単なる行事としてではなく、探究学習の一環として位置づけ、事前・事後学習を含めた総合的な学びの機会としています。一連の活動を通じて、生徒が自ら問いを立て、深く考える力を育むことができる工夫がなされている点が特徴的です。

同校の中3生は、毎年11月に「平和と命の旅(九州修学旅行)」に出かけます。3泊4日の行程で、知覧(鹿児島県)、水俣(熊本県)、長崎を訪れ、歴史や社会の課題と向き合いながら、命の尊さや人間の尊厳について学びます。また、環境問題や世界の紛争の実態に目を向けることで、「ノブレス・オブリージュ」の精神を深く考える機会としています。そのうえで、単なる歴史や文化の学習にとどまらず、生徒が主体的に社会に貢献する姿勢を養うことを目的としているそうです。

東京都市大学等々力の教育指導は3つのステージに分かれており、中1・2は『共生』、中3・高1は『英知』、高2・3は『高潔』をテーマに据えています。岩城裕亮先生は、「中学3年生の目標は、世界で起きているさまざまな問題に関心を持ち、知的好奇心を育むこと。そのために、課題解決型の学びであるPBL(Project Based Learning)を基本とした調べ学習を行い、論理的な思考や表現力を身につけるためのプレゼンテーションの方法まで、幅広く学びます」と話します。

各年度の特性に合わせ、

最適な事前学習プログラムを構築

取材当日は中3の探究学習の授業で、「平和と命の旅」の事前学習が行われていました。全10回に及ぶ事前学習は、単なる予備知識の習得にとどまらず、現地での学びを深めるための重要な基盤を築く役割を果たします。

ポイントは、情報を得るだけでなく、そのインプットを活用して「自分の頭と心で考えること」。

「事前指導も重要ですが、あらかじめ教えすぎることは避けたいと考えています。最低限の知識を提供しつつ、生徒が自分で考える時間を十分に確保したいですね」(以下、岩城先生)

「ある程度の"思い込み"や"勘違い"があったとしても、それらが現地での学びを通じて修正され、深い理解へとつながることを重視しています」。実際に現地に赴き、生の声を聞くことで、自分の認識とのギャップに気づき、新たな視点を得る貴重な体験となるそうです。

事前学習の教材には基本となるものがあるものの、毎年、学年担任間で協議を重ね、どのようなエッセンスを加えるかを決定していきます。このような柔軟な対応により、その学年の特性や生徒の関心に沿った最適な学びを目指しています。

今年度の事前学習カリキュラムの作成を中心となって担ったのが、入学時から現中3の担任を務める岩城先生。初めてこの宿泊行事に同行することになった岩城先生は、同行経験のある他の先生と相談を重ねながら、一緒にカリキュラムを作り上げていきました。

なお、東京都市大学等々力では、中2時に「自己発見と共生の旅」と題し、福島県でフィールドワークを行っています。事前学習では、会津藩の「什の掟(じゅうのおきて)」や「福島第一原発」について学び、放射能と放射線の違いなどの科学的知識も正しく理解したうえで現地に臨みます。

ここでも重要なのは、単なる知識の習得ではなく、「予備知識」を基にした気づきや感情を、現地での学びを通じて再確認するプロセスです。こうした一連の流れがあるからこそ、生徒一人ひとりの心に深く刻まれる体験となり、同校の教育にしっかりと根付いているのだと感じました。

「ジグソー法」を活用し、

多様な側面から意見交換を行う

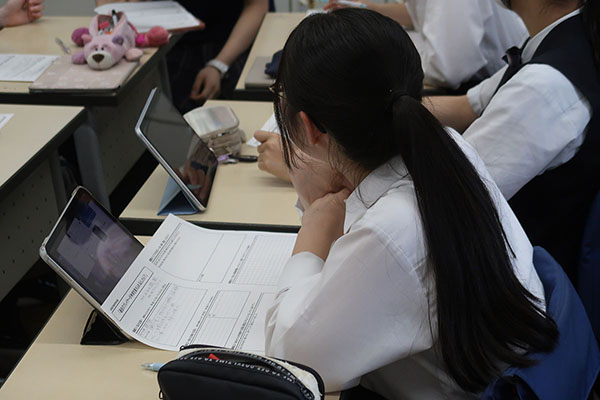

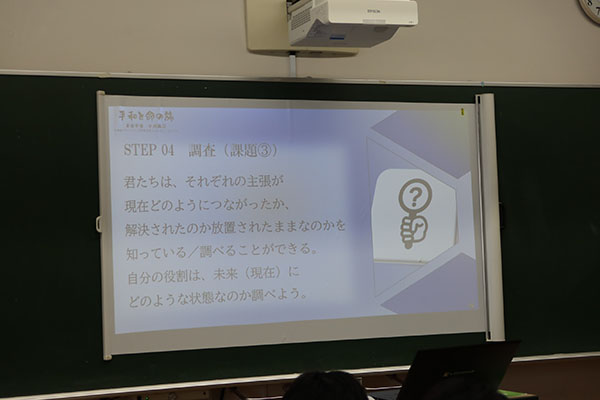

この日の事前学習は、「水俣病」を題材としたカリキュラムの第4回目。第1回では水俣の地理や水俣病の概要を学び、第2回では生徒たちが現地で話を聞きたい語り部の方々を投票で選びました。続く第3回では、過去に放映された歴史関連番組のアーカイブを視聴し、水俣市や水俣病を取り巻く環境を俯瞰的に捉え、さまざまな立場の人々について考察しました。そしてこの日の授業では、異なる立場の人々になりきり、各々の主張や思いを想像することで、多様な視点から問題を捉える時間が設けられました。

具体的には、「地域住民や漁師」「被害の原因となった企業」「行政」という3つの立場すべてを体験してみることで、それぞれの視点から「何に困っていたのか」「どうしたいのか」を考えるワークが行われました。生徒たちは各自の役割を踏まえ、思い思いにワークシートに書き込みます。同じ水俣病という切り口でも立場によってどのように視点が変わっていくのか、また例えば「行政」という立場でも、「国」なのか「自治体」なのかといった違いに着目し、細かな視点から多様な考えを巡らせていました。

ワークシート完成後、グループ内で発表し合うかと思いきや、ここで特徴的だったのが、同校が積極的に取り入れている「ジグソー法」の活用です。ジグソー法はアクティブラーニングのひとつで、生徒がそれぞれ異なるテーマを担当し、グループに持ち寄って教え合う共同学習の手法です。今回の授業では、まず同じ立場を選んだメンバー同士で意見交換を行い、その後、自分のグループに戻って考えを共有し合うという方法が取られていました。このプロセスを通じて、「知ること」だけでなく「考えること」や「伝えること」の重要性を理解し、協働して問題解決に取り組む姿勢が育まれていると感じました。

問題を「自分ごと」化し、

自分たちができることを考える

このような工夫もあり、生徒たちは終始活発に議論を展開していました。一人ひとりが「自分ごと」として問題を捉え「もし自分だったらどうするか」と内省しながら、深く考えを落とし込んでいる様子が伝わってきました。議論を通じて新たな発見が生まれ、知識だけでなく、思考の広がりを実感できる時間となっていました。

「水俣病は過去の出来事だと思っていた生徒もいるかもしれませんが、今も続く問題であると知ることで大きな学びとなります」と語ります。同時に、「現地に行けば、他の立場の人々の存在にも気づくでしょう。現在は水俣との物理的な距離だけでなく、心理的な距離も大きいかもしれませんが、これは決して他人事ではなく、自分たちとのつながりを意識してほしい」

また、今回の授業では、前年度に経験した福島での学びを持ち出して議論を深める生徒も見られました。話し合いの枠を自分たちで広げていく力や、経験を踏まえた多角的な思考が育まれているのを感じ、とても頼もしく思えました。

なお、この日の授業では、「過去」が「今どうなっているか」を考えることに重点が置かれていました。しかし、探究学習はこれで終わりではなく、次回の授業では「もし過去の人々が違う行動をしていたら未来はどうなっていたか」という視点から、「よりよい未来をつくるにはどうすればいいか」を考えるそうです。そして最終的には、現在の環境問題とどのように結びつけるかを探っていく予定とのことです。このような学びの流れを通じて、過去から現在、そして未来へと視点を広げながら、自分たちの行動が社会へ与える影響についても理解を深められるのではないでしょうか。

学びや気づきを実践につなげる

事後学習プログラム

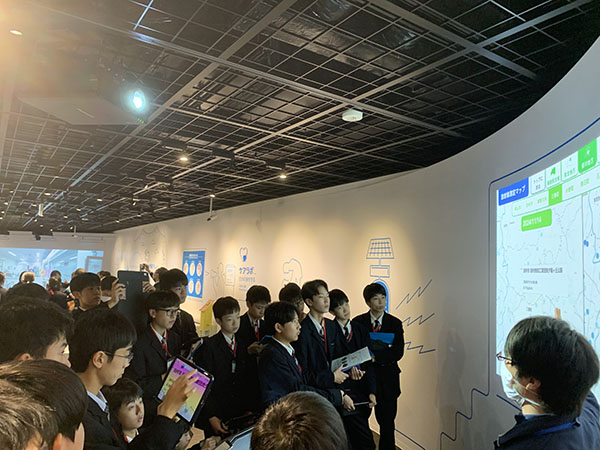

「平和と命の旅」は、東京都市大学等々力で約15年の歴史を持つプログラムです。生徒たちは現地のフィールドパートナーの案内のもと、各地でフィールドワークを行い、実地を通して得られる学びを深めます。

特に水俣病については、6名の語り部の方々から直接話を伺う機会が設けられています。その際にも、さまざまな角度から学びを深められるよう、「ジグソー法」が用いられるとのこと。生徒たちは語り部から聞いた話を宿舎に戻って共有し、それぞれの考えを話し合うことで、多様な視点を得ていきます。

さらに、「平和と命の旅」の終了後には、本フィールドワークで得た学びを形にする事後学習「ワールドピースワークショップ」が開催されます。2024年度は「世界平和に向けて自分たちにできること」をテーマに、各クラスで決めた課題について、ジグソー法を活用しながら留学生と共に議論を深めました。生徒たちからは、「自分の価値観で考えていては解決できない問題がほとんどで、(解決のためには)さまざまな考え方と具体的な知識が役立つのではないかと思った」「『自分には関係ない』ではなく、『自分にもできることがないかな』と考え、それを実際に行動に移していきたい」などの声が挙がり、充実した学びの場となっています。

「『ワールドピースワークショップ』は日本から世界へと視野を広げる貴重な機会です。過去から未来へと続く"縦軸"の時間軸と、日本から世界へ広がる"横軸"の空間軸の双方を拡張し、生徒一人ひとりが自身の関心に基づいたテーマを深めてほしいのです」

また、高1になると、自分の興味に基づいた「研究論文」の作成に取り組みます。これは、中学3年間で培った体験的な探究活動を土台に、自ら課題を発見し、調査・分析を行う力を発揮する場面とも言えるでしょう。

これらの一連の学びは、単なる知識習得にとどまらず、社会課題を「自分ごと」として捉え、未来の社会に貢献できる力を育む重要なステップとなるのではないでしょうか。

世の中の不合理にも強く立ち向かっていってほしい

最後に、岩城先生に探究学習へかける思いを伺いました。

「探究の授業は、単年度で完結するものではなく、長期的な成長の基盤を築くものです。生徒が自ら問いを立て、答えを探し求めるなかで、持続的な学びの姿勢を身につけてもらいたいと考えています。

教育機関の役割は『芽を植える』こと。生徒が社会の不合理に対して疑問や不満を持ち、立ち向かっていく力を育みたいのです。その過程では"大人の都合"や、不条理を感じることもあるでしょう。それでも自分たちの力を信じて、真っ向からぶつかっていってほしいですね」

岩城先生のお話しからは、単なる知識伝達の枠を超え、深い思考と実践を通じて生徒が主体的に学び、行動する力を養うことを大切にしている同校の姿勢が伝わってきました。まさに6年間の一貫した教育のなかで、「高潔」「英知」「共生」という理念を実践しながら、未来を担う若者たちが確かな基盤を築くことにつながるのだと感じました。

ぜひ一度、学校の雰囲気を体験していただき、東京都市大学等々力が生徒たちの未来を切り拓く力を育む場であることを実感していただければ幸いです。