学校特集

東京家政大学附属女子中学校・高等学校2025

掲載日:2025年6月25日(水)

創立から140年以上にわたり、建学の精神「自主自律」と生活信条「愛情・勤勉・聡明」を大切にしながら、生徒一人ひとりの成長を支えてきた東京家政大学附属女子。2025年度からは「Create My Future」をキーワードに、「未来の私を描く」力を育てる新教育プログラムをスタートしました。

その中核を担うのが「未来創造プログラム」であり、特に注目されているのが、グローバル・コンピテンス・プログラム(通称GCP)と、教科横断型授業として展開されるCreative Learningです。これらの取り組みについて、教頭の荒籾和成先生、国際教育支援部部長の岩川直子先生、中3学年主任の根岸一真先生にお話を伺いました。

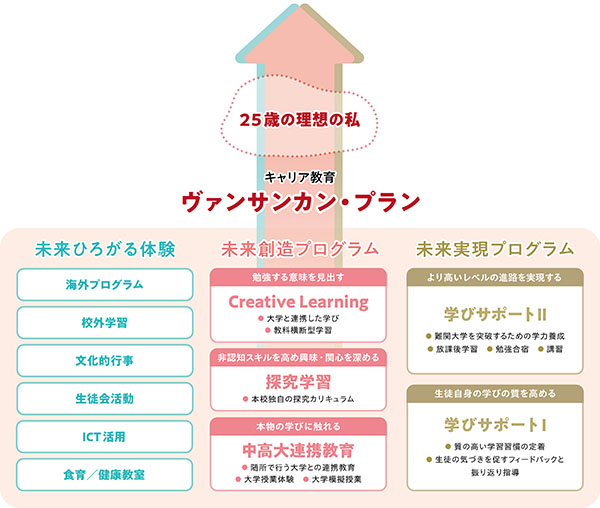

「ヴァンサンカン・プラン」を軸に未来を描く新教育プログラム

「25歳の理想の私」を目標に、これまで「自己理解」「社会理解」「目標進路の設定」を深めていくキャリア教育「ヴァンサンカン・プラン」を実施してきた東京家政大学附属女子。2025年度からは、このヴァンサンカン・プランを軸とした新教育プログラムを導入しました。その理由を荒籾和成教頭は、次のように語ります。

「女性にとって25歳は、社会に出て数年が経ち、自分自身の生き方やキャリア、結婚・出産といったライフステージを見つめ直す大切な節目となる時期です。

本校ではこの「25歳」を一つの目安としながらも、人生100年時代を見据え、生徒たちには、『自分はどう生きたいか』『何を学ぶべきか』を主体的に考え、行動に移す力、そして他者と協働して課題に取り組む力を育んでほしいと思っています。

そのため、『25歳の自分』を思い描きながら今の自分を見つめ直し、将来像を描いていくことを起点としたカリキュラムを展開しています」

実体験が学びの原動力に ―未来ひろがる体験

新教育プログラムを支える柱の一つ「未来ひろがる体験」では、その名の通り「体験」を重視したプログラムを実施していきます。

「コロナ禍を経て、生徒はインターネットを使えば1人でも学び続けられる環境を手にしました。改めて、私たちは学校で学ぶことの本質が問われる時代になったと感じています。

しかし、学校で得られる学びとは何でしょうか。

答えの一つは、個人では得がたい"新たな刺激"を体験することにあると、私たちは考えています。そこで本校では、海外プログラムや生徒会活動、校外学習、食育などを通して、人と人のつながりを実感し、対面で学ぶことの意味を体験できるプログラムを充実させています」

特徴的なのが、校外学習です。中1では「5月の生活」と呼ばれる2泊3日の宿泊研修を千葉で行い、田植えや飯ごう炊さんなどに挑戦。自分たちの食事がどのように作られているのかを学びます。

中2では1泊2日の鎌倉探訪を実施。寺院を巡るほか、円覚寺での座禅の体験など日本の伝統文化にじっくり触れる機会を設けています。

「鎌倉探訪では、大磯で地引網も行います。力を合わせてロープを手繰り寄せ、獲れた魚を目の当たりにする経験はなかなかできないもの。現場で漁師さんが魚をさばき、まだピクピクと動く心臓や内臓を目にする機会はなかなかありません。命をいただく実感を抱くと共に、食への意識を深め、学ぶ意欲を高める機会となっています」

高1では、山梨で1泊2日の宿泊研修を実施。グループアクティビティに挑戦し、協調性や協働する大切さを学び、クラスが1つになる感覚を共有します。

「このほか運動会や緑苑祭(文化祭)、合唱祭では、企画の立案から当日の運営まで実行委員会を中心に活動を進めていきます。運動会では、伝統を引き継いだプログラムもありますが、毎年話し合いを重ねて種目や企画を変更することもあります」

実行委員として活動する中で、高校生は周囲を支える役割を経験しながら自分自身を成長させ、中学生はその姿に触れることで、「先輩のようになりたい」という思いを育んでいきます。縦のつながりの中で互いに刺激を受け合いながら、主体性や思いやりを育てていく――そんな関係性が東京家政大学附属女子の行事には息づいています。

世界とつながる力を育てるGCP

新教育プログラムで2つ目の柱を担う「未来創造プログラム」では、「グローバル・コンピテンス・プログラム(以下、GCP)」と教科横断型の「Creative Learning」が新しく始まりました。

GCPは、OECD(経済協力開発機構)が提唱するキー・コンピテンスの概念に基づき開発された、グローバル社会を生きるための力を育むプログラム。PerspectiveとIdentityを中心に、次の6つの力を育成していきます。

・コミュニケーションスキル

・マルチリンガルスキル

・エモーショナルインテリジェンス

・シンキングストラテジー

・インターカルチャースキル

・グローバルアクション

導入の経緯について、国際教育支援部の岩川直子先生は次のように語ります。

「コロナ禍以降、我々は今までの知識が一変するような事態を味わって来ました。未来を生きる生徒たちは、これから前例がないものに挑戦する機会が増えていくことでしょう。

そこで重要になるのは、文化的背景が違う人と協働する力です。GCPではその素質を養っていきます」

授業は週に1度、中1~中3の生徒を対象に、ネイティブ教員のもとオールイングリッシュで進行します。しかし岩川先生は、「この授業で大切なのは英語力ではない」と断言します。

「GCPでは自分の想いを伝えることが重要です。ですから、英語の問いに日本語で返してもかまいません。大切なのは、宗教や人種の違いなど、さまざまな違いを理解すること。そうやって、本当のグローバルとは何かを肌で感じるのが大切です」

授業で扱うテーマは、自分から他者、コミュニティ、世界へと少しずつ広がっていき、最終的には「世界の一員として自分は何ができるのか」といったグローバルアクションへと深まります。

中1、中2は自分と他者、そして世界について認識を深める段階。世界の国のあいさつや食べ物、行ってみたい場所について語り、日本以外の国に興味を持つことから始まります。

中3になると、他者の価値観を尊重する機会が設けられます。ある授業では、自分が最も大切にする「hearthabit(心の習慣)」を共有しました。「人に優しくする」「ユニークさ」「正しさ」「努力」などのマインドから、自分のhearthabitを選び、5~6人のグループでシェア。それぞれのシンボルを取り入れたエンブレムを作り、ポスターセッションを行います。

「平和を大切にしたい生徒がハトをモチーフにしたシンボルを描き、ユニークさを重視する生徒がそのハトの髪型や顔を個性豊かに表現していました。全員の意見を取り入れてエンブレムに集約することで、誰も否定しない経験やそれぞれの価値観を尊重するやりとりを学んでいきます」

今後について、岩川先生は「相手のことを否定せず受け入れる土台を作り、どんな職業に就いたとしても、一緒に働く仲間と共に困難に挑む素地を育てたい」と語ります。

「あなたはあなたらしくていいという価値観が生徒に根付くことで、興味の幅が広がり、困難なことにも挑戦する心が育っていくでしょう」

教科横断型のCreative Learning

同じく「未来創造プログラム」として昨年度から始まったのが、生徒たちの学ぶ意欲をかき立てる創造的な教科横断型の体験学習「Creative Learning」です。同授業を担当する中3学年主任の根岸一真先生はその目的を次のように語ります。

「教科の学びは生徒にとって授業ごとに独立しているように感じられ、『将来何の役に立つのか』と疑問を抱くことも少なくありません。しかし、社会へ出ると教科の学びは複合的に活用されています。

教科横断型授業を中学生から実施することで、社会で教科の学びがどのように活用されているか実感を得る。そうすることで日々の授業の意義を考えるきっかけにしたいし、それが学ぶ意欲につながって欲しいと思います」

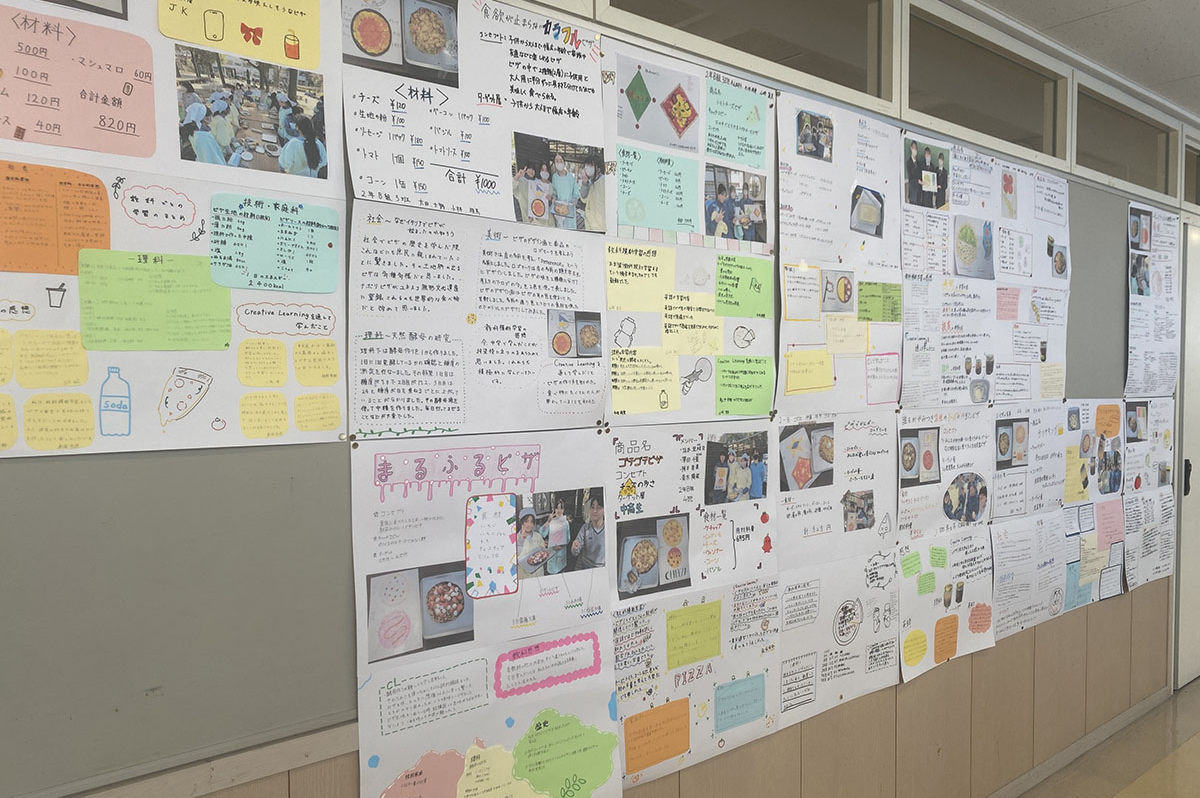

スタートの年である2024年度は、中2を対象に3~4カ月ほどかけて行いました。テーマはオリジナルピザ作りです。

例えば、国語ではピザのターゲット層を「仕事終わりのOL」や「パーティーを開く中高生」などと設定し、市販のお菓子や飲み物のキャッチフレーズを振り返りながら、自分たちの作るピザのキャッチフレーズを考案。すると美術ではそのイメージを膨らませ、「3色の絵具だけを使い、混色させること」を条件に、ピザのデザインと商品のロゴマークを作成したのです。

「社会科ではイタリアの風土や歴史からピザの歴史を学んだほか、理科ではレーズンに砂糖と水を加えて約1週間毎日かき混ぜることで天然酵母を作成。実際のピザ作りに活用しました。

ユニークなのは保健体育です。生徒たちはピザ1枚分のカロリーを自分で計算し、縄跳びやランニングを行う計画を立てました。思ったよりもカロリーの消費に手間取り、カロリーを消費しきれなかった生徒もいたようです」

【ピザをテーマにした各教科の授業内容】

国語:ピザのキャッチフレーズ、コンセプト、PR文の作成

数学:ピザBOXの展開図を作図、BOXの作成

英語:ピザ屋になりきって、英語で接客と注文を行う

理科:天然酵母の研究

社会科:なぜイタリアでピザが始まったのか、歴史を知る

美術:ピザのデザイン画と商品ロゴマークの作成

技術・家庭科:ピザの作り方と栄養バランスを学ぶ

保健体育:ピザ1枚分のカロリーを消費する

ピザ作り当日は東京家政大学の造形表現学科が所有するピザ窯を利用し、同学科の教授が希望者の生徒に薪割りなどをレクチャーしました。

「ピザをテーマにしたのは、時間をかけて作ったものが実物となって目の前に現れることで達成感を味わってほしかったから。実際、生徒たちはかなり愛着がわいたみたいですね。完成したピザを『私たちのグループが作ったものが一番おいしい』と誇らしげに語っていました」

最終的にピザ作りはポスターにまとめて発表。クラスごとに「どのピザがおいしそうに見えるか」人気投票も行いました。

「カラムーチョを使ったピザなど個性的なピザが誕生しました。世の中の商品がどれだけ時間をかけて作られているのか、理解するきっかけにもなったと思います」

教科が連動する面白さを感じた生徒たちは、国語で第二次世界大戦にまつわる小説を扱った際、「社会科で学んだ知識と結びつけないと」と教科のつながりを意識した発言をするようになったそう。

「今年度のCreative Learningでも中2はピザ作りに挑戦する予定。その際は、仮想出店計画などアントレプレナーシップまで視野を広げていきたいと考えています」

2025年度から始まる高校新コースで、多様な進路を実現

ここまでの新教育プログラムは、生徒たちのやる気を引き出す探究的な学びが中心でした。最後の柱となる「未来実現プログラム」では、進路を描く際に必要となる学力をサポートします。

その実現に向けて、東京家政大学附属女子では、2025年度から高校のカリキュラムを一新し、コース制を導入しました。

コースは2コース制で、一つは国公立大学や難関私立大学、海外大学を目指す「Super Advancedコース」。高2で文系・理系に分かれた後、文系で数学Ⅱ・B、理系で理科2科目を必修化し、国公立大の受験に対応できるカリキュラムを構成しました。高3になると多様な進路希望に応じた柔軟な授業選択が可能となります。

もう一つは、多様な進路に対応する「Creative Learningコース」です。難関私立大学や海外大学を目指す「CA(特別進学)クラス」と、東京家政大学の内部推薦や私立大学を目指す「TKU(内部進学)クラス」に分かれ、進路志望に応じて共通選択科目から必要な科目を選択できるようになりました。

「自分の将来を自由に思い描くようになり、学校の枠から飛び出して挑戦する生徒が増えてきました。新コース設立により、その進路をより一層後押しできるよう尽力していきます」(荒籾教頭)

特徴的なのは東京家政大学への内部推薦枠が拡充したことです。これにより、心理カウンセリング学科など人気の高い学部・学科への進学機会が広がりました。また、他大学を志望する生徒も一定の基準を満たせば、東京家政大学への推薦を保持したまま併願受験が可能です。特に今年度からは、管理栄養学科も併願推薦の対象に加わり、進路選択の可能性がさらに広がりました。

高校の新コース制導入に合わせて、中学校でもクラス名称を見直しました。「Advanced(特進クラス)」と「Standard(進学クラス)」の2クラス制となり、それぞれの学びの特性がより明確になりました。

「Advanced」では、英語をはじめとする学力の基盤をしっかり固めながら、思考力を問う発展的な課題に取り組み、高校以降で国公立大学や難関私大への進学を目指す土台を築きます。

一方、「Standard」では、東京家政大学への内部進学を視野に入れながら、一人ひとりの理解のペースに寄り添い、将来の進路の可能性を広げていきます。

「なお、中学段階では進級時のクラス変更や将来の進路に応じた柔軟な対応が可能です。高校進学時には進学するコースを選び直すこともできます。このほか、高2でも生徒の希望と成績によりCLコースからSAコースへの移動ができます」

生徒たちが主体的に学び、未来へ羽ばたくための新プログラムを展開する東京家政大学附属女子。その根底には、「25歳の自分を思い描く」ことで将来の生き方を見据え、自らの手で未来を切り開く力を育むという学校の姿勢があります。