学校特集

二松学舎大学附属柏中学校・高等学校2025

面白ければ本気になれる!!

掲載日:2025年9月1日(月)

2011年に中学校が開校して14年!二松柏は今、進化のときを迎えています。『総合探究コース』と『グローバル探究コース』が定着し、中学校から通う意味や価値が浸透してきたことが大きな要因です。「その影響が高校入試にも表れている」と語るのは副校長の島田達彦先生。「昨今、高校の併願推薦入試における、第一志望の県立高校の水準が上がっており、難関上位校との併願も見られます。結果として本校に入学する生徒が増えています」(島田先生)。148年前に、創立者の三島中洲先生が掲げた『自国の文化を正しく理解し、母国語を正しく表現できる真の国際人の養成』『異なる文化・歴史を理解し、多様な価値観を認めようとする視点の養成』という理念の実践に力を注ぐ同校。二松柏の〝今〟と新たな取り組みについて、島田先生と森 寿直先生(グローバル探究室長)に伺いました。

新設された『自由探究』は、

好きなことをできる「7限」

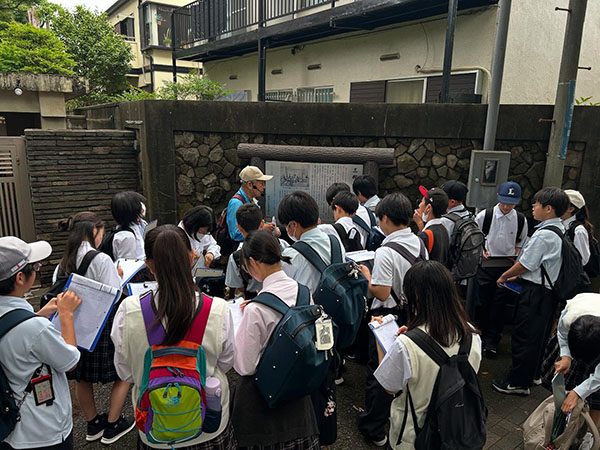

二松柏のキャンパスは、柏市、我孫子市、白井市、印西市にまたがる手賀沼に程近い場所にあります。中学校開校時から『田んぼの教室』『沼の教室』など、地の利を生かした体験的な学習に力を入れています。そうした環境や文化を活かす形で、森先生が生徒の探究心を刺激する題材を持ち込み、手賀沼の水質調査をしたり、そのデータを「世界の教室(海外修学旅行)」で訪れた街の水質と比較したり、広大で自然に恵まれたキャンパス内において鳥の調査が始まったりと、年々広がりを見せています。

同校は島田先生が先導する形でグローバル教育にも力を入れていますが、現在の『総合探究コース』『グローバル探究コース』の2コース制になってからは、創立者の理念を体現する、21世紀の荒波に立ち向かう力を身につけられる学校として注目が高まっています。

島田先生:私学の教育や存在意義を考えたときに、建学の精神を土台にしながら、いかに時代の要請を敏感にキャッチして応えていくか。それができる柔軟性と行動力が生命線である、と改めて思っています。今年度より学校全体の教育活動の中核である教務部の中に『グローバル探究室』を新設し、その室長に森先生が就任しました。本校の探究活動は、森先生が牽引してくれたおかげで、しっかり取り組める環境が整いました。中学校での活動をきっかけに、高校でも活動を継続し、発展させている生徒もいます。これまでは森先生個人の力に頼るところが大きかったのですが、今年度より学校として取り組んでもらっています。これまで以上に森先生の力を発揮してもらえるのではないかと期待しています。

森先生の『グローバル探究室』室長就任を機に始まったのが『自由探究』です。

島田先生:文科省の中教審が45分授業を検討していますが、理由のひとつに「多様性の尊重」があります。50分から45分に短縮することにより生まれた余裕を、各学校で自由に有効活用していく流れの中、本校ではその時間を生徒一人ひとりのニーズに応える時間にしていこうと、カリキュラム改編に尽力しているところです。

その先駆けとなった『自由探究』は、7限授業として、参加するかどうかは生徒自身が決めます。

森先生: 探究活動をしたい高1・2が集い、中3の『自問自答プログラム』(中学3年間を通して体系的に取り組む探究プログラム)と同じような活動ができる時間となっています。生徒により取り組みたいテーマが異なるので、自由に参加できる形にしています。これまでは高校のカリキュラムの中に、探究学習に取り組む時間が入っていませんでした。グループ全員でやりたいことがあっても、放課後はそれぞれ予定があるので集まることが難しかったのですが、『自由探究』は16時に終わるので、その後は部活動にも参加できます。7限として組み込まれたことにより、活動しやすくなりました。中学生としても、45分授業となったことにより、放課後に活動しやすくなりました。鳥の観察チームは週2回、校内を回っています。自分で問いを立て、1人で活動する生徒もいます。ゆるやかに、好きなことをサッとできるようになったのは、大きなステップだと思います。

子どもの感動を知識とつなげたい

『自由探究』という呼称からも感じ取れますが、森先生が探究活動で大切にしていることは〝強制しない〟ということです。

森先生:全員で同じことに取り組み、「コンテストで賞を取ることを目指そう」というような言い方はしていません。生徒には「好きなことを追いかけ、結果として賞を取れたら嬉しいし、取れなかったとしても、好きなことに時間をかけて取り組む価値は必ずあるから、6年間を楽しもうよ」と話しています。私は大学院で宇宙物理を専攻しましたが、そのきっかけに母とのエピソードがあります。私が小1くらいのころだったと思いますが、空を眺めていると、やけに爆発しているような星があり、もしかしたらUFOを見つけてしまったかも、と思いました。おそらく母は、それが金星だということを知っていたと思うのですが、「すごいじゃない!これは大発見かもしれないから、国立天文台の先生に電話して聞いてごらんなさい」と言ったのです。電話をかけてもらい、ドキドキしながら、先生とお話したことを今でも覚えています。「それはどっちの方角?何時頃?どんな星?」などと聞かれる中で、少しずつ金星だということがわかっていくのですが...。答えを知ってしまえば、なんてことはない出来事ですが、母は子どもの感動と知識をつないでくれたのです。その出来事があったから、理科に興味を持ち、大学院で宇宙物理を学んだのだと思います。その感動を、今度は僕が子どもたちに伝えたくて、今、教壇に立っています。この二松柏は、それができる学校だと思っています。人生には見ただけで嬉しくなる瞬間がありますよね。そういうところから学びにつなげられたら、素敵な6年間になるのではないかと思っています。

そんな話をしながら見せてくれたのが、校内で撮影した1枚の写真です。

森先生:この鳥はサシバ(タカ)です。私が見てほしい強烈なポイントは、餌(ネズミ)をつかまえた瞬間の写真であるということです。生徒たちと一緒に鳥を観察しているときに、このような場面に出会ったら、感動しませんか? 私はその「感動」が、1つのポイントになると思っています。それがきっかけとなり、なぜだ? もっと知りたい!と走り出していく......。それが学問の根本だと思います。今の時代、涼しい部屋の中でiPadを見て、わかったと思い込んでいる子どもが多いと思います。しかし、雨の中で田植えをしたときの感触や達成感。あるいは、この写真のような心が動く体験が大きなきっかけとなり、今後の学びにつながっていくと思います。その点、校庭が手賀沼の近くにあり、そのようなシーンを提供できる環境は、本校が胸を張れるところではないかと思います。

学外での受賞が続き、探究活動や

グローバル探究教育の成果を実感

島田先生:今は、親世代が学生の頃のように、一生懸命勉強し、理想の大学に進学すれば将来は安泰、という時代ではありません。それは右肩上がりに成長していく社会がある、ということが大前提の学び方であり、現在では中高が果たすべき役割は変わってきていると思います。私は、「将来」のためではなく、「今」を充実させるためにしっかり勉強してほしいと思っています。将来、理想の社会を形成する原動力として、夢や希望を持つことはとても大切なことです。そのためにも、自分で問いを立てて取り組んでいく力が、これからますます必要になると思っています。

森先生:本校では1年次から「問い立て」の種まきをしています。問いを立て、動き始めれば、子どもたちだけでも回っていきますから。どれだけ知識の幅を広げて、良い問いを立てられるか。そこまでが我々のできるところかなと思います。私も高校時代に「やりたいならいくらでも協力するよ」という環境で育ったので、そういう考え方がおそらく今でも残っているのだと思います。ただ、最初のモチベーションとしては、「もっと上へ、もっと外へ、という意識をもとう」といつも話しています。

『グローバル探究コース』1期生が高校生になったことで、先輩と後輩の連携も生まれています。

森先生:鳥の観察は、たまたま高校から入学した生徒の中に、鳥が好きで知識が豊富な生徒がいたことから始まったものです。「学会へ行ってみる?」とか。中学生のことを「見てあげて」とか。私はつなぐ役割を果たしただけなのですが...。その生徒は日本生態学会で賞をいただきました。振り返ると、私の母が国立天文台に電話をかけてくれたことと同じことをしています。その生徒は今春に卒業したので、今年からは高1の生徒たちが、中3を観察へ連れて行ってくれています。中3はまだ鳥の区別がつきませんが、先輩からレクチャーを受け、徐々にポイントがわかるようになってきています。

探究学習とは異なりますが、昨年は、高1(現高2)が『クエストカップ』(主催/教育と探求社)で進路探究部門「ロールモデル」のグランプリ(最優秀賞)を受賞しました。

森先生:4人のチームで取り組んだのですが、リーダーは中高一貫生で、様子を見ていると、その子が「これをやってみよう」「これお願いできる?」と、他の3人を巻き込みながら、チームとしてどんどん成長していったように思います。そもそも「エントリーしよう」「トライしよう」という声があがることも素晴らしいのですが。全国1位を取れたことは、3年間のグローバル探究教育の成果ともいえると思うので、とても嬉しい出来事でした。

イギリスの名門「ラグビー校」が柏に!

日本の伝統校として交流を深めていく

柏エリアに、イギリスの名門パブリックスクール「Rugby School(ラグビー校)」の日本校、「Rugby School Japan(ラグビースクールジャパン)」が2023年に設立されました。ラグビー校は、ラグビー発祥の地として有名ですが、「世界の注目すべき私立校トップ25校」に選ばれるような、アカデミックな学校です。The Nine(ザ・ナイン/イギリスの伝統あるボーディングスクール9校)の一校でもあります。

島田先生:森先生がつないでくれて、学校同士の交流が始まっています。

森先生:本校は、語学力向上に特化した短期留学プログラムとして、ラグビー校が主催するサマーコース(語学研修)に参加しています。私もラグビー校に宿泊したことがあり、ご縁を感じたので、メールを送ることから始めました。ラグビースクールジャパンはまだ、生徒数300名くらいの規模の学校ですが、ラグビースクールタイには1000名くらいの生徒が在籍しているようです。近々、ナイジェリアにも開校予定と聞き、いろいろなことを一緒にできそうな学校なので、交流が深まることをとても楽しみにしています。

まずは、ラグビー校のサマーコースに参加した生徒がラグビースクールジャパンを訪問し、イギリスで学んだことを話すなど、きっかけを作って広げていきたいと考えています。

日本人の生徒もいますが、半分以上が海外からの生徒です。校内はオールイングリッシュですし、世界トップランクの学校なので、そういう生徒たちと交流ができたら、本校の生徒たちも視野が広がり、新しい視点を得て、成長できるのではないかと思っています。

島田先生:日本に居ながらにして、生徒たちに有益な体験ができる場になるといいですよね。

森先生:ラグビー校も伝統校ですが、本校も明治初期に開校し、1万円札の渋沢栄一や千円札の夏目漱石など輩出するなど148年の歴史があります。日本の伝統校という立ち位置で交流ができたら、きっと先方にとってもプラスになると思います。

常々「できる限り地域の人とつながって、農家の方、お寺の方、学芸員の方......など、地域のスペシャルな方々に教えてもらえる探究学習にしていきたい」と話す森先生。そのために、土曜日の放課後や、テスト期間中の午後などの合間を縫って、何か面白いことはないかと街歩きをしています。それも、先生が信条としている〝つなぐ役割〟の一環なのでしょう。新たな出会いに恵まれ、これからどのような交流が始まるのか、そうした教育の鮮度の良さも、同校の大きな魅力です。

面白ければやりたくなる!

ここには彼らを本気にさせる何かがある

島田先生:私は日頃から学校は楽しくなければ意味がないと考えています。楽しいというのは、我々教職員も楽しいし、生徒も楽しい学校。それが一番だと思います。

森先生:昨年、柏高島屋で『東葛探究フェス』が行われることを知り、中3の『自問自答プログラム』の発表が終わった後、急遽7グループほどピックアップして、フェスに参加しました。日曜日だったので、「予定のある人は無理しなくてもいいからね」と伝えたのですが、声をかけた7グループ全員が参加しました。友人や保護者の方も大勢集まっていただくことができ、発表も素晴らしいものとなりました。

島田先生:そういう形で、教師も生徒も自然体で付き合えるといいですよね。

森先生:たしかに、そう思います。私はゴルフ部の顧問で、週2回、手賀沼を走っていますが、「ホワイトボードに時間と集合場所を書いておくから、来たい人は来て」と伝えると、たくさんの生徒たちが集まります。「ゴルフ部の部員でなくてもいいよ。もしこの日、走りたい子がいたらどうぞ」と声をかければ、「私、体力ないですけど、行ってもいいですか」と聞いてくる生徒や、高校生になったのを機に「走ることがこんなに楽しいって知りませんでした。競技として始めたいです」と言って、ゴルフ部から陸上部に移った生徒もいます(苦笑)。面白いと思えば、それをやってみたくなるのは、自然なことですよね。教員側は来た子たちと一緒に走ろう、くらいの軽い気持ちで、自分が楽しむ姿を見せていれば、「行ってもいいですか?」といった関係性が構築できるのではないかと思います。

森先生のそうした姿勢は、学校説明会の個別相談でも変わりません。

森先生:「うちが一番だから、絶対に来てね」とは言いません。もちろん本校を選んでくれたら嬉しいですし、受けてほしいという気持ちはありますが、(学校説明会や授業体験に来てくれた)小学生には「学校選びはものすごく大切なことだから、ここに通いたいと思う学校を探すように。そして、最後は自分で決めなさい。あなたにとって、最高に幸せな6年間を過ごせる学校と出会えるといいね」と伝えています。

島田先生:ありがたいことに「授業体験」を通して本校を気に入ってくれる小学生が年々増えています。

森先生:国語では論語かるたをやります。理科で私が好きなのは、クリップモーターです。クリップ1つからモーターを作ります。家に帰ったら、誰かに作って見せてあげたくなると思います。また、小学生には少し難しいかもしれませんが、宇宙の話をすることがよくあります。数値や量などではなく、定性的に「宇宙はこんな風にできているんだよ」と話すことで子どもたちは熱心に耳を傾けてくれます。

日々、生徒の感動を増やそうと工夫を凝らしている先生方が、小学生のために準備する『授業体験』を受けてみませんか。中学校から同校に通う価値を、実感できるのではないでしょうか。来年度から、高校コースが『スーパー特進コース』と『特進コース』の2コース制になります。その背景には、受験生の学力が上がったこともありますが、いずれ高校募集を停止し、完全中高一貫校を目指していきたい、という思いがあります。今後ますます教育の充実に力を入れていく同校に、ぜひご注目ください。