学校特集

武蔵野東中学校2025

掲載日:2025年7月25日(金)

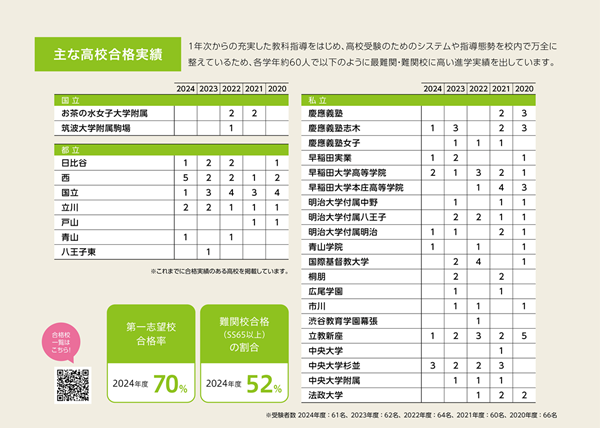

武蔵野東中学校は生徒数300人ほどの生徒一人ひとりに目が届く学校で、高校を併設しないため全員が高校受験します。習熟度別授業や特別進学学習などの手厚いカリキュラムに加え、探究学習や部活動にも熱心に取り組み、生徒達は中学校生活を満喫し、希望の進学先に巣立っていきます。同校の特徴である探究活動と、英検取得など高い実績を誇る英語教育、そして全国レベルの部活動について、それぞれ担当の先生にお話を伺いました。

「問い」を探し自分なりの答えを見つける探究科

【中1で探究の基礎を学び中2から個人探究開始】

武蔵野東中が探究活動に取り組み始めたのは、2007年のこと。今でこそ探究は学習指導要領で定義され、社会で求められる「生きる力」を育むための授業が実施されていますが、同校では20年ほど前から探究活動を実施してきました。さらに2017年からは「探究科」と名称を変えて、一人ひとりがテーマを決めて掘り下げる活動を行っています。学年総主任の岩川太志先生に探究科の取り組みについて伺いました。

探究科では「問う力」「探究する力」「訴求する力」を培い、教科を超えた本質的な学びの姿勢を身につけるのが狙いです。1年生は最初に入門フェーズとして、ガイダンスを通して考え方や調べ方について学び、6月からは基礎フェーズとして11月までグループ単位のゼミ活動を行います。探究担当の教員がいくつかテーマを設定し、生徒はそれぞれ興味のあるテーマを選んで、グループで探究に取り組みます。担当教員は毎年変わるのでテーマも様々で、たとえば「"直観"を検証、考察してみよう!」「聖地巡礼と経済効果」など、多岐にわたります。

「私は今年度は『吸水性ポリマー』をテーマにしています。各自がオリジナルの実験方法を考え、実行していくことからスタートします。その中で『そもそも、吸水している状態ってどういうことだろう?』といった疑問が出てくることが非常に重要です。『吸水とは何か』その定義を捉え直すとともに、原理について調べることにつながります。そして『ミネラルウォーターや蒸留水でも吸水するのか』、塩化ナトリウムを混ぜると吸水しなくなることから『なぜ塩なのか、塩以外のものを混ぜるとどうなるか』などと発展的な問いが自然と湧き出てくるので、自身の興味・関心をもとに実験を進めていきます」。

岩川先生はこれまでにも何度か「吸水ポリマー」をテーマにした探究実践を行わせていますが、同じテーマでも実験の方向性やまとめ方は年によって異なるそうです。「小学校時代は理科の実験を楽しんでいても、中学に入ると元素記号の暗記などが増えて理科が苦手になる生徒もいます。でも、探究科では基本的に理科室にあるものは自由に使っていいので、生徒たちは理科の根源的な楽しさに立ち戻っているようです。一つのテーマでも生徒が考える余地が大きく、生徒が試行錯誤の末にどんな仮説を立ててまとめるのか、毎回楽しみにしています」と岩川先生は話します。

【外部評価も高くコンクール応募が刺激に】

中1の12月からは実践フェーズとして個人探究を開始します。テーマ設定がカギを握るので、3月までかけてじっくりとテーマを決め、中2の4月から本格的に探究に取り組みます。生徒それぞれにアドバイザーの教員がつき、オリジナルの「問い」を立ててそれぞれが探究を行うのです。週1時間の探究科の時間に加えて夏休みなどにも研究を続け、中間報告やプレゼンを行い、レポートにまとめて11月の学園祭では展示や個人発表も行います。学園祭では各教室で1人10~15分程度でプレゼンしますが、見に来た保護者や卒業生が専門的な見地から質問を投げかけることもあり、質疑応答が新たな気づきになることも多いのです。そこで得た発見や気付きを元に手直しを加え、12月に最終的なレポートを完成させます。

1月に全員で学年内プレゼンを行い、優秀作品やアドバイザー教員の評点が高かった作品を10点選び、翌年6月に旺文社主催の全国学芸サイエンスコンクールに応募しています。

応募を始めてから毎年1~3作品が入賞を果たしており、先生方もこの結果に大きな手ごたえを感じています。「2年間での経験が自信にもつながるし、探究テーマをさらに深掘りしたいと考えて進路を決める生徒もいて、進学先や将来のキャリアにつながる芽を見つけることができていると感じます。やりたいことが1つあれば高校生活を思い切り楽しめるので、生徒が自発的に取り組む探究科がその一助になっていると自負しています」(岩川先生)。

4技能をまんべんなく伸ばす英語学習

【3グレードに分けた習熟度別少人数授業】

英語にも力を入れている同校では、中1、中2で習熟度別に3つのクラスに分かれて授業を行うのが特徴の1つです。EE(Experts in English)コースは帰国生や高い英語力を持つ生徒が対象で中1で英検3級、中2で準2級、中3で2級取得が目標です。中1の最初は少人数でのスタートですが、徐々に数が増え、中2の半ばには15人ほどになり、エキスパートという名称にふさわしい語学力を身につけていきます。A(Advanced)グループも高度な英文法や表現活動を行い、卒業時に準2級取得を目指します。I(Intermediate)グループは基礎的な英語力をしっかり身につけ、卒業時に3級取得が目標です。

「習熟度別にすると苦手意識が芽生えるという意見もありますが、本校では自分のレベルを上げたい、上のクラスにいきたいと励みにしている生徒が多いと感じます。Iグループの生徒にも基礎力をしっかりつけられるスピードで授業を展開しているので、苦手意識を持つことなく無理なく英語力を伸ばせる環境です」と英語科の大河はるか先生は話します。

【音読やオンライン英会話で自信をつける】

どのグループも音読には力を入れています。「『今日はずっと音読』という日は、1時間のほとんどを音読に費やし、生徒がへとへとになることもあります(笑)。まず意味を理解したうえで全員で正しい発音で読み、次に個人やペアでの音読を繰り返して、最終的には本文を日本語訳から英語に直すスピーキングテストをペアで実施します。レベルに合わせた回数やスピード、バリエーションで行うので、スピーキング力と同時にリスニング力も磨くことができます。さらに正しいスペルで書くためにライティングテストも行うので、自然に英語脳が鍛えられるのです」(大河先生)

中1の2学期から英会話の授業の中に、オンライン英会話もとり入れています。フィリピン・セブ島の講師とつながり、一人ひとりのレベルに合わせて25分間会話をし、発音や文法表現などのアドバイスをもらいます。最初はパソコンの画面を見つめてドキドキしながら海外とつながるのを待っていた生徒たちも、慣れてくると当たり前のようにログインし、笑い声も交えながら余裕で会話を楽しんでいます。授業で習ったフレーズがオンライン英会話に登場すると「分かる」「使える」と、大きな自信につながり、意欲も高まっていきます。生徒たちの成長は驚くほどで、大河先生は生徒たちに「英語で話して笑えるのは、すごいことだよ」と伝えているそうです。

【中3の約7割が英検準2級を取得】

中3の1学期までで3年間の英語のカリキュラムを終え2学期からは高校受験や英検対策として長文読解指導が始まります。オリジナルの英単語・熟語検定「WIT(Words and Idioms Test)」は英検5級から2級に対応したもので、年に8回、全生徒対象に実施します。英検は年に1回以上受けることを推奨しているので、授業でも英検を目標とした内容や、自分の意見を述べるときの文章構成、覚えておくと便利なフレーズなどを扱っています。

学校生活の中で英語に触れる、英語を話す機会も設けられています。イギリス出身のALT教員がクラスを回ってHRや給食に参加するほか、放課後に15分ずつマンツーマンでALTの先生と会話する「カンバセーションタイム」は全員一巡する取り組みです。

中1、中2は12月に立川にある「TOKYO GLOBAL GATEWAY」に行き、どっぷり英語漬けの1日を過ごします。帰りに電車に乗るとき人にぶつかると無意識に「I'm Sorry」という言葉が出る生徒もいて、「頭の中がすっかり英語になった」という感想も聞かれます。

希望制で行う夏休みの語学研修はさらにハイレベルです。セブ島に約1週間滞在し、1日50分のマンツーマン授業を7コマ実施し、英語漬けの生活を送ります。最初に英語力を測るテストを受けてレベルに合わせた授業を受け、最後に同じテストを受けるので、自分の力の伸びを実感できる仕組みです。

こうした多様な取り組みの成果として、英検では顕著な成績を収めており、毎年中学3年生の約7割が英検準2級以上への合格を果たしています。今年の中3は1学期の時点で93%が英検3級を取得しています。「これから準2級や2級をどれだけの生徒が取得するか、楽しみです」と話す大河先生。さまざまな取り組みの成果が英検合格や高校進学実績として花開いているのです。

文武両道を地でいくクラブ活動

【生徒にとことん寄り添う指導で日本一を輩出】

陸上競技部顧問・盛川祐太先生

生徒全員が高校受験するにも関わらず、同校では部活動が盛んで全国レベルの部活動も複数あります。陸上競技部顧問の盛川祐太先生に、部活動についてお話しいただきました。

陸上競技部では昨年度、中3だった平井心さんが、円盤投で「第78回国民スポーツ大会」「JOCジュニアオリンピックカップ第55回U16陸上競技大会」の2つの全国大会で優勝を飾りました。

両大会とも「中3、高1の部」での優勝ですが、中学生は出場するだけも大変な大会にも関わらず中3で優勝し、ロサンゼルスオリンピックの強化選手にも選ばれました。

平井さんは小4から地域のクラブチームに所属しており、チームを指導していた盛川先生がその才能に気づいたそうです。もともと足が速く、100mの短距離走などで全国を狙える力を持っていましたが、中2のとき盛川先生が「試しに」と円盤を投げさせたところ、いきなりものすごい飛距離が出たのです。「スポーツテストのハンドボール投げでもかなり飛ぶので、円盤投に本格的に取り組もう、と平井さんに話しました」(盛川先生)。そこから1年足らずで全国優勝を果たしたのは、盛川先生と平井さんの二人三脚の成果です。

盛川先生は円盤投の経験がなく学校に道具もなかったので、ゼロからのスタートでした。「学校が円盤投の道具を購入し、高価な専用サークルは知り合いから譲り受けました。そうしてサークルから投げる練習ができる環境を整え、一方で私自身は円盤投のコーチやプロ選手を育てている監督に遠方にまで話を聞きに行きました。平井さんの投げている様子を動画に撮って見てもらい、助言をいただいてそれを伝えて実践練習しました」(盛川先生)。勝つためなら何でもする、と心に決めた盛川先生を、学校側も力いっぱい支援してくれたのです。

【顧問以外の先生も大会の応援に駆けつける】

同校の部活動は平日は週4日だけですが、陸上競技部だけでなくダンス部や体操競技部も全国レベルで活躍しており、他の部活動もさまざまな実績をあげています。勉強を頑張りながら練習にも精一杯取り組む生徒たちを、先生方も力いっぱい応援しています。

「生徒数に対して部活動が10,同好会が2と多いのですが、多くの先生方は、どの部活の大会がいつあるのかを把握しています。ですから大会に行くと、顧問や担任以外にもたくさんの先生が応援に来てくれていて、生徒は大いに力をもらうようです。また、大会後や翌登校日にも出場した生徒に声をかけている場面もよく見かけます。とても温かい学校だと実感しますね」(盛川先生)。

先生方の熱く温かい目に見守られながら、生徒達はしっかりと自分を見つめ、持てる力を最大限に発揮し、自分に合ったすばらしい進路を切り拓いているのです。