学校特集

東京成徳大学中学・高等学校2025(1)

掲載日:2025年7月10日(木)

今年、創立100周年を迎える東京成徳学園。目指すのは、建学以来培ってきた精神「徳を成す人間の育成」を、実社会の中で発揮できるグローバル人材の育成。完全中高一貫校である東京成徳大学中学・高等学校では、20年以上前から留学プログラムを実施するなど、グローバル教育に注力してきました。同校の教育の特色について、また中2全員参加で行われるフィリピン・セブ島での短期語学研修について、中3の学年主任を務める安田一平先生と担任の寺田知弘先生に伺いました。

一年ずつ学びを積み上げる中高一貫校

「自律した学習者」を目指す

東京成徳大学中学・高等学校が教育目標に掲げるのは、「成徳の精神を持つグローバル人材の育成」。得た学びを着実に次の学年へつなげていける完全中高一貫校の強みを活かしながら、生徒たちは6年間の学校生活の中で自分の興味を深め、多くの挑戦を重ねていきます。中高6年間で目指す教育について、中3の学年主任・安田一平先生は次のように説明します。

「中学・高校では、主に『創造性とチャレンジ精神を涵養し、染み渡らせる』、『主体的に学び、考え、行動する人材を育てる』ことを重視し、日々の教育に落とし込んで実践しています。その中で本校がキーワードとしているのが、『①成徳生らしさ』、『②先進的な学び』、『③グローバル』です。①は、和気あいあいとして品格のある行動を取れる生徒。素直でまっすぐ、議論も臆することなく行える生徒を指します。②は、新しい学びを積極的に取り入れ、評価基準も常にアップデートしていくこと。そして③は、文化的背景や価値観の異なる人たちと出会い、そこで得た体験を通して、将来的に日本以外の国々でも自分らしく活躍できる人材を育てることを指しています」

同校では、こうした教育を実践した上で、最終的に目指す人材像を「自律した学習者(Distinguished Learner)」としています。これは"自分に必要な学びを自分で見つけて進んでいく"人材像のこと。そして、その人材像の実現に必要な力として挙げているのが「創造性・主体性・チャレンジ精神」の3つ。同校の生徒たちは、日々の学びを通じてこれらの力を育んでいます。

伸ばすのは英語力だけじゃない

2週間のセブ島語学研修

グローバル教育に力を注いでいる同校ですが、なかでも大きな学びとなっているのが、中学2年次の3学期に全員参加で実施する、2週間のフィリピン・セブ島短期語学研修です。この研修では、英語力の向上にとどまらず、人間力やグローバルマインドを育むことができるのが特徴です。

●「セブ島短期語学研修」の概要●

・現地の語学学校『GLC(Global Language Cebu)』にて、2週間で計80コマ程度のレッスンを1対1もしくは3〜4人の少人数グループで実施

・講師はネイティブスピーカーレベルの英語力を身につけているフィリピン人

・平日は基本的に毎日英語のレッスンを実施

・土日は海で遊んだりスラム街を訪れたりと、現地ならではの体験を行う

・宿泊はレッスンを行う語学学校と同一建物(敷地)内で、3人1部屋が基本

・食事は3食提供され、掃除や洗濯も行ってもらえる

現中3の生徒が中2だった昨年度、語学研修に同行したのが、安田先生と、クラス担任を務める寺田知弘先生です。現地での過ごし方について次のように教えてくれました。

「生徒たちは、月曜から金曜まで『GLC』という語学学校で、フィリピン人の先生から英語を学びます。フィリピンは英語が公用語で、訛りなどの心配もありません。基本的に、1日中英語にどっぷりと浸かる環境で2週間を過ごします。そのため、最初は英語に対して抵抗感やハードルを感じていた生徒もだんだんと慣れていく様子が見られました。実際に留学の事前・事後で生徒にアンケートを行ったところ、留学後は『英語で行う自己紹介について抵抗がなくなった』と回答した生徒が大幅に増えました。彼らの頑張りもありますが、語学学校の教師陣がとてもフレンドリーかつ意欲的だったこともその理由のひとつでしょう。楽しく、熱意あふれる現地の先生方のおかげで、人見知りをしていた生徒や消極的だった生徒も、少しずつ心を開いていくことができました」(安田先生)

平日は英語漬けの毎日ですが、土日はみんなで外出して、きれいな海で魚を見たり、マリンスポーツを楽しんだり、スラム街を訪れたり、保護された子どもたちが過ごす施設を訪問したり......とセブ島ならではの体験もたくさん行いました。

「週末の活動のなかでも、特に生徒たちの印象に残ったのは、ゴミの匂いが立ちこめるスラム街を歩いたことや、貧困やネグレクトなどの理由で保護された子どもたちが集まっている施設『Anya's Home』を訪ねた体験だったようです。この施設には、6歳くらいから18歳くらいまでの子どもたちがいて、本校の生徒たちと遊んだり、簡単な日本語を教えたりしながら交流しました。世界にはそういう場所があることを、教科書で読み、知識として知っていても、やはり目の当たりにしたことでいろいろと感じることがあったのではないでしょうか。自分たちが暮らす日本とのあまりの違いにも驚いたようです。ある生徒は、『Anya's Home』で交流した子どもがサイズの合っていない靴を履いているのを見て、自分ができることをしたいと思い、『これで靴を買ってあげてほしい』と、自分のお小遣いから日本円で3000円ほどを寄付していました」(寺田先生)

同校の生徒たちにとって、セブ島での日々は日本で過ごす日常とはまったく異なるもの。家族と離れて生活する体験が初めて、海外に行くのも初めて、という生徒が多かったそうです。この短期研修で身につく力について、安田先生は次のように話します。

「ひとことで言えば、『生きていく力』です。もちろん、語学研修なので英語を勉強する、英語力をアップさせるという目的はあります。しかし、それ以外にも生徒たちが人間として成長する機会がこの2週間にはたくさん散りばめられているのです。親元を離れて生活すること、日本と価値観や環境の大きく異なる国で過ごすこと、一緒に行動する周りの人とコミュニケーションを取って協力し合うこと――。日常とは違うそれらの経験の一つひとつが、生徒たちを精神面で大きく成長させてくれたのは間違いありません」

寺田先生は留学後の生徒たちに起きた変化について、こう教えてくれました。

「言動や行動に落ち着きが見られるようになりました。2週間のセブ島での経験が、生徒たちの視野を広げ、考え方や価値観に影響したのかもしれません。それまでは遠くに感じていた海外をより身近に感じ、グローバルマインドを育む一歩になったという点でも、実施した意義は大きいと思います」

無事に留学を終えた生徒たちは、帰国後に写真やイラストも交えながら、現地レポートを作成しました。その一部をご紹介しましょう。

<生徒たちが作成したレポート紹介(一部抜粋)>

■GLCについて

「GLCは2つの建物でできていて、1つに教室や食堂が、もう1つにはプールや寮などの生活施設があります。授業は1日合計7時間行われ、先生はみんな面白くて英語が苦手でもジェスチャーでなんとか伝わります。そしてGLCにある購買は品揃えが豊富で最低限の生活ができます。ご飯は美味しく、運のいい日にはピザやポテトが出ます。私のおすすめはバナナケーキです。プールは21時まで入ることができますが、夜は空いていました。とても楽しかったです」

「GLCは、充実した留学生活を送ることができます。語学研修や留学目的の学生向けに設計されていて、学生たちの共同スペースもあり、学びの場としてだけではなく、他の留学生との交流の場としても活用されています。食事は施設内で提供され、いろいろな文化の料理が楽しめるため、満足度の高い環境です。また、セキュリティがしっかりしているので、安心して滞在できます。学校との距離も近いため、移動距離が少なく、学習に集中しやすい環境が整っています」

■日本との違いについて

「日本とセブの生活にはいくつかの大きな違いがあります。日本は物価が高く、都市部では特に生活費がかかりますが、セブは物価が安く、生活費を抑えやすいです。日本の生活は効率的で速いペースですが、セブはゆったりとしたペースで、リラックスした雰囲気です。日本のインフラは非常に整備されていますが、セブでは交通渋滞が多く、移動には時間がかかることがあります。気候も大きく違い、日本には四季があり寒い冬がありますが、セブは一年中暖かい熱帯気候です。食文化も異なり、日本の料理は繊細で多様ですが、セブではフィリピン料理が中心で、シーフードや濃い味付けが特徴です。日本は便利で効率的な生活が求められ、セブは自然と調和し、のんびりとした生活が楽しめます」

■スラム街について

「セブは日本と違いスラム街があります。スラムはあまりインフラが整っておらず、学校に通えない子もいます。そしてスラム側の海は濁っていてゴミが溜まっているところもあります。こういうスラムにいる子たちに勉強を教えたり、食事を提供もしたりするところがAnya's Homeです。子どもたちは英語、日本語、(ダンスの)パラパラを必須科目として学んでいます。Anya's Homeでは募金活動も行っていて、月々3000円から募金できます」

生徒たちが綴った言葉や文章からは、セブ島での留学生活の様子はもちろん、さまざまなことを発見し、感じ、考えたことが生き生きと伝わってきます。なかには、すべて英語で書いた生徒もいました。

多様なニーズに応える

グローバル教育を展開

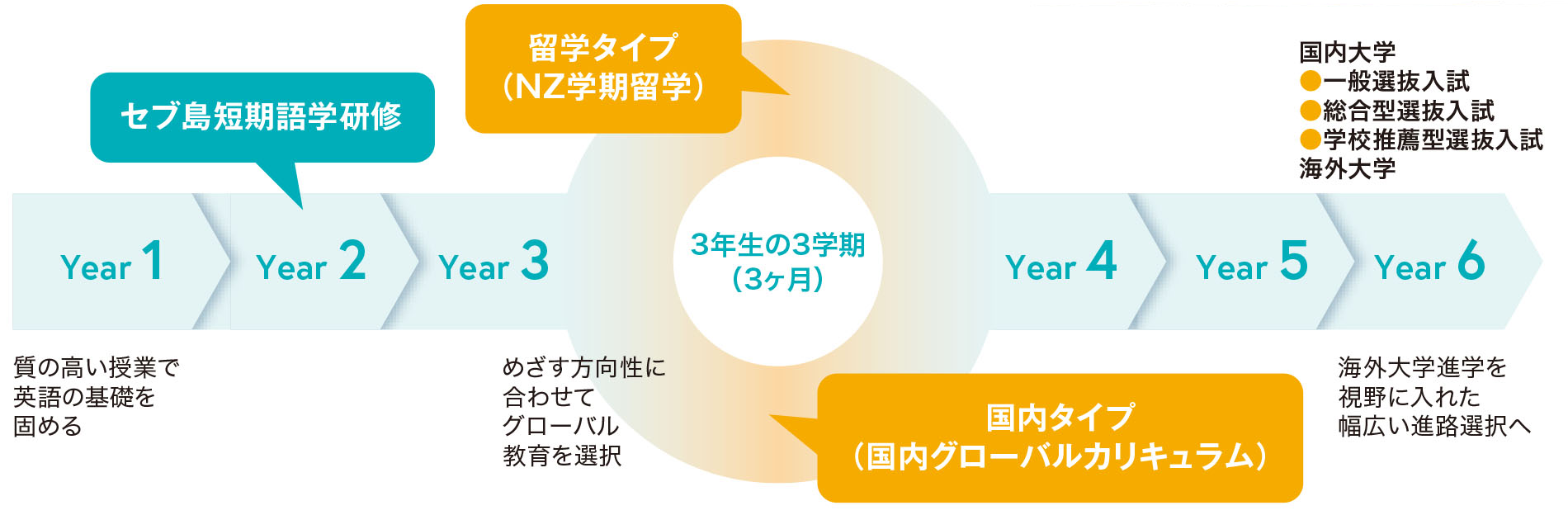

同校では中3に進級する際、生徒たちは自らの意志で「留学タイプ(ニュージーランド学期留学)」と「国内タイプ(国内グローバルカリキュラム)」のいずれかを選択します。中3は高校進学に向けて自分の興味・関心が広がり、目指したいこと、頑張りたいことも見えてくる時期です。そんな生徒たちの多様なニーズに応えられるように、中3での留学を選択制にしているのです。ただし、「留学タイプ」と「国内タイプ」、どちらのタイプを選んでも、グローバルマインドを育む学習環境を提供している点は、同校らしさといえるでしょう。

ちなみに、「留学タイプ」を選択した生徒は、中3の3学期にニュージーランドでの3か月間の学期留学を体験します。日本人同士で集ってしまわないよう、同じ学校に通う生徒は、1校あたり最大3人まで。現地の家庭に1人ずつホームステイをし、それぞれがホストファミリーと交流しながら学校に通います。この留学では、実践的な英語力の飛躍的向上、世界に出ていく積極的な姿勢を育むこと、精神的な自立を促すことを目指しています。

東京成徳大学中高の6年間のイメージ

建学の精神に基づいた形で、長年にわたって独自のグローバル教育に取り組んできた東京成徳大学中学・高等学校。世界中から多くの人々が日本を訪れるようになったいま、日本で過ごしていく上でも、グローバル感覚を磨いていくことは必須です。これから社会に出ていくすべての子どもたちにとって大きな意義のある学びだといえます。もちろん、「将来は世界で活躍したい」、「海外の人とも積極的に関わり合いながら仕事をしたい」――そう考える生徒の背中を大きく押す経験が豊富に用意されています。

そして、グローバル教育以外の学びにも熱心な同校。Apple Distinguished School認定校として保証された先進的なICT教育、自分を深める学習やDiversity Seminar、実地踏査型研修旅行といった探究型学習などの主体的に学ぶ姿勢を培っています。

学校説明会、オープンスクール、校舎見学会&体験授業なども随時実施していますので、ぜひ実際に学校を訪れて、その魅力をご自身の目で確認してみてください。