“自律した学習者”の原石を見出す、東京成徳大学中学校の「DL入試」レポート

先進的なICT活用やグローバル教育を行う一方、あたたかみのある校風で第一志望者数を大きく増やしている東京成徳大学中学校。2023年より思考力型入試の「Distinguished Learner選抜入試」(以下DL入試)を導入しています。2025年度入試での様子をお知らせします。〈取材・撮影・文/市村幸妙〉

自律した学習者

東京成徳大学中学校の育てたい生徒像は「主体的かつ創造性を持って学び、失敗を恐れずチャレンジし続ける真のグローバル人材」です。そのために必要なのは、自律した学習者を指す「Distinguished Learner(ディスティングウィッシュト ラーナー)」であることと位置づけています。

その資質を持つ生徒を発掘すべく2023年より満を持して新設されたこのDL入試。募集人数は若干名ながら、2025年入試では50名が出願し、認知度が広がっています。1日〜4日までに実施された筆記試験との併願者も多く、一般合格を手にしながらも、特待生を目指す受験生もいます。

学校説明会では「DL選抜入試体験講座」も複数回にわたり開催されています。体験講座は保護者と一緒に取り組むので、実際の入試とはやはり勝手が異なりますが、それでも熱心に参加して先生方と顔見知りになった受験生たちは、少しでも落ち着いて入試に臨めることでしょう。

学校ホームページには、この入試の理念など概要が記されており、採点基準となるルーブリックも公開されています。採点項目の大枠は、主体性・創造性・チャレンジ精神となっており、その下に詳細な基準が設定されています。

過去問も掲載されていて、同校の思いが詰まっているので、ぜひご一読ください。

小学生が身近な課題にどう挑戦できるか

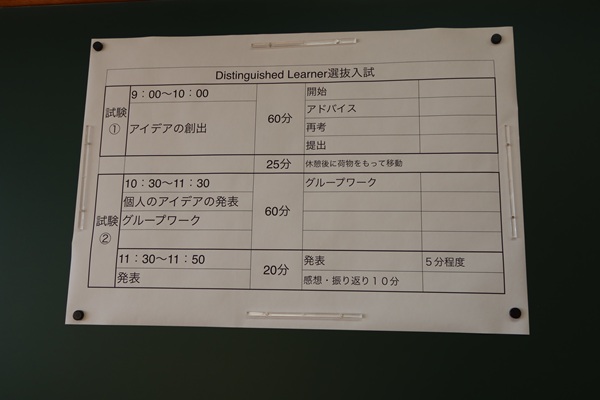

DL入試は大きく2つの試験に分かれています。

試験①(60分間)個人活動:アイデアの創出

試験②(80分間)班活動 :個人のアイデアの発表・グループワーク

発表

①と②の間には、およそ25分間の休憩と②の試験を行う教室への移動時間も含まれています。

2月5日の入試当日の集合時間は8時30分。9時から試験①が行われる、ラーニングコモンズと同じフロアの教室で受験生たちは待機します。

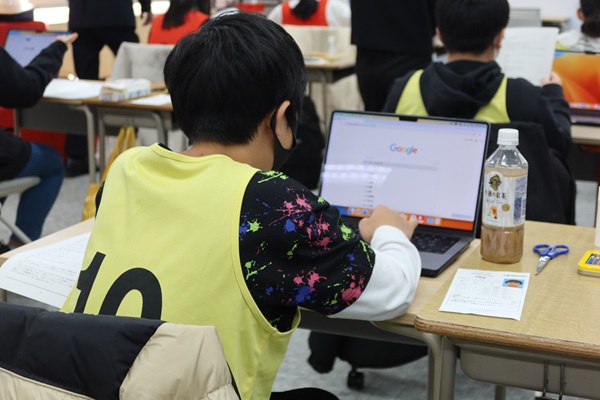

8時45分頃、受験生たちがラーニングコモンズへ入ってくると、まとまったブロックごとにまずはビブスを装着。この色分けが同じチームとなります。机上には、MacBook Airとハサミ、のり、色鉛筆が用意されています。

8時50分頃、先生より試験についての説明が行われます。出力したい資料のプリントについて、9時30分に一次提出がある旨などが伝えられます。

2025年度入試のテーマは、食品ロスを減らすための企画案をまとめるというもの。

受験者数は24名。トラブルにより遅れてしまった受験生もいましたが、様子を見ているとすぐに落ち着き、本来の自分を取り戻したか、テキパキと課題に取り組んでいました。

作問者の一人であるICT活用推進部部長・国際交流部課長の和田一将先生に出題の意図を聞きました。

「身近なところで想定しやすい内容のほうがいいと思い設定しました。実は原案では、例えば『食品ロスマン』といったキャラクターを作って絵本にしてもらおうと考えていましたが、問題をブラッシュアップしていくうちに、シンプリファイされて現在に至りました」

シンプルだからこそ、どの角度からもアプローチできるおもしろみがありながら、同時に難しさがあると感じました。

「毎年受験生たちの様子を見ながら、できるだけ日常生活に密着したものとして寄り添えるように、評価も含めて微調整を行っています。与えられた出題に対して探っていき、どう企画に落としてくれるのか楽しみですね」と、和田先生が話す通り、試験が始まるとみんな一斉にMacBook Airで検索を始め、何の躊躇もなく、みんなPCを使いこなしています。同じテーマでもどんなワードで検索をしているのか、検索結果画面がそれぞれ違っているのが興味深いところです。

フードロスという、おそらく多くの受験生たちが見聞きしたことがあるだろう、身近な社会課題が出題されている絶妙さに感銘を受けました。日常生活での気づきを大切にしてほしいという先生方からのメッセージです。

9時30分の一次提出では先生方がiPadを使って、それぞれの課題を写真に納めます。

「再考のための観点」として、受験生全体に向けて一斉アドバイスが行われます。

・小学生がその問題について前向きに取り組めるか

・その企画を通して、自分以外の小学生も食品ロスを知るだけでなく、一人ひとりがそれを意識できるようになっているか

・なぜそのアイデアになったのかを説明できているか

副校長の石井英樹先生は、

「答えのない課題の解決方を考えてもらいますが、途中で少し道標を示します。そこで自分の方向性が合っていると感じたらそれでもいいですし、このアドバイスによって起動修正できるか、さらにアイデアをふくらませることができるかというのも力の一つだと思います。調べただけですと、単なる理想論になってしまうので、本当に自分たちで実現可能なのか、他者とはどういう風にすり合わせていくかという視点も大切にしています」

と話します。

アドバイス後も受験生たちは、調べたり考えたり、思考を止めずに突き進んでいる姿が見られました。

アドバイスにより最終提出時にどんな変化が生じたのか、受験生たちの思考のプロセスを辿る先生方の姿も印象的でした。

より良い答えを見つけられる推進力を期待する入試

試験②では、4〜5人のグループに分かれ班活動を行います。階下の教室に移動して試験が始まるのをしばし待ちますが、試験開始前に教室を覗くと、グループによって雰囲気はかなり異なります。自己紹介を行っていたり、すでに打ち解けていたり、緊張感が滲み出ているグループなどさまざまです。いざ試験が始まるとその関係性は目まぐるしく変わっていくように見えます。

試験会場には、採点官の先生だけでなく、サポート役の先生も入ります。

グループワークでは、それぞれのアイデアを発表し、企画を一つに絞ります。みんなの意見をひとまとめにする班や実現可能そうなアイデアをメインに据える班など、どういう方向性にしていくのか話し合いながら60分程度で模造紙などにまとめ、11時30分〜50分からの5分程度の発表の時間へとつないでいきます。

話し合いが難航し、まとめるのに時間がかかる班があったり、早々にリハーサルを何度も行う班があったり。まとめながら残り時間について言及する子や発表について提案する子など、それぞれができることを判断しながら協働して進めています。

石井先生は、

「入試なので、目立てばいいと思ってしまう子もいるかもしれませんが、先頭に立って全体を調和させる子や逆にちょっと置いてかれそうな子を後ろからサポートする子など、それぞれがどういう役割を担うかを見ています。

何よりも答えがない問いに対して、自分たちが前進できるような最適解を探っていくことができるかを求めています」

と教えてくれました。

物事を地に足をつけて考えること、求められていることを理解できているか、もしも自分が違ったなと思ったら臨機応変に対応できるかといった力は、これからの世界を生きていく子どもたちにとっても必要な世界を渡っていくための推進力となります。

来年2026年は、いよいよ創立100周年を迎える東京成徳学園。

世界をより良くしようとする意志を持つ生徒たちを育み、進化を続ける同校の教育に注目が集まっています。

- この記事をシェアする